|

|

|

|

|

|

|

身近なUD図鑑 | ~私たちの近くにある身近なUDを掲載しています~ |

スイッチ

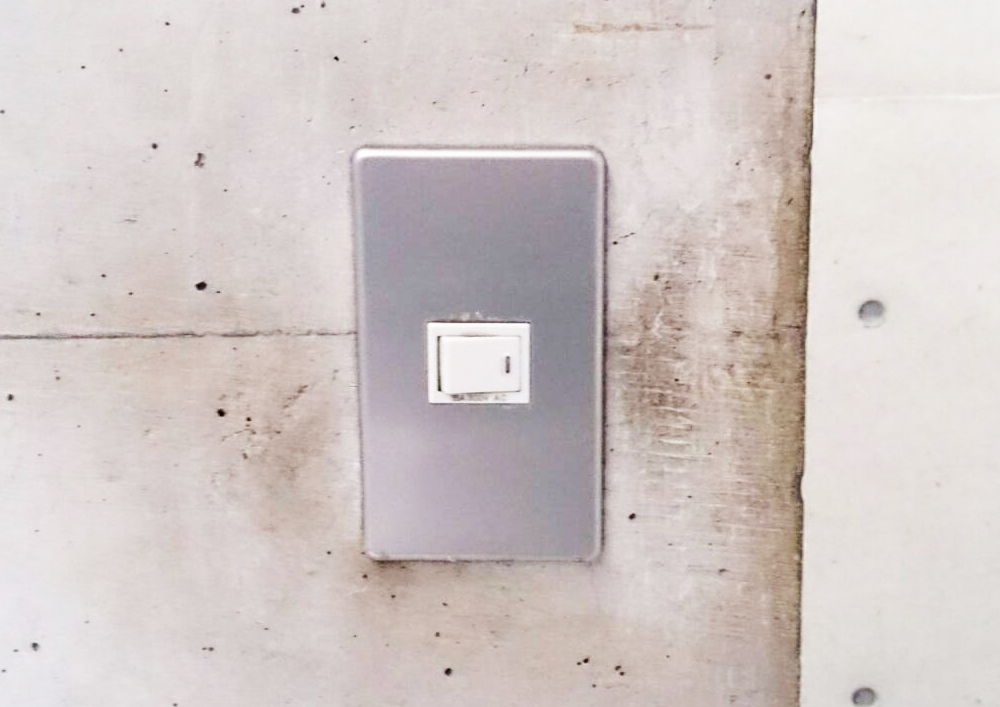

電気のスイッチといった時、あなたはどのような形のスイッチを思い浮かべますか?電球の近くに紐がついているもの、壁についているものなどさまざまにあります。このスイッチの変化の中にもUDの考え方がありました。昔は電球の近くに紐がついていて、それを引っ張ることで電気をつけたり消したりする形式が一般的でした。しかしこの形式は小さい子供や車いすの使用者、高齢者には使いづらいです。こういった不便さに対する不満や技術の進歩によって次に誕生した形式は、壁に取り付けるという物でした。この形式ならば取り付ける場所を低い場所にすることができ、子供や車いすの使用者でも快適に使うことができます。また、スイッチについている小さな出っ張りは視覚障がい者にとってはオンとオフを見分ける手掛かりになっています。しかしこの頃のスイッチはまだ小さいものが多く、細かい作業が苦手な高齢者にとっては改善になってはいませんでした。

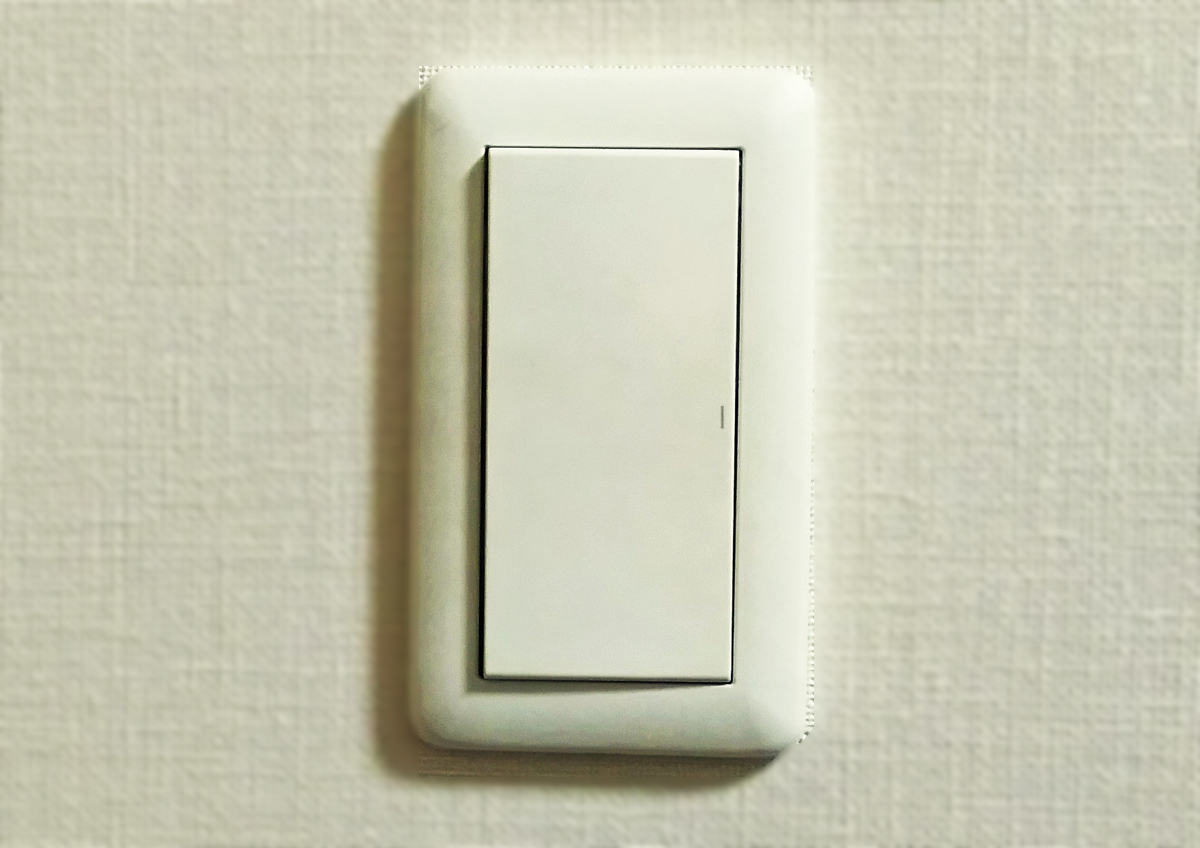

電気のスイッチといった時、あなたはどのような形のスイッチを思い浮かべますか?電球の近くに紐がついているもの、壁についているものなどさまざまにあります。このスイッチの変化の中にもUDの考え方がありました。昔は電球の近くに紐がついていて、それを引っ張ることで電気をつけたり消したりする形式が一般的でした。しかしこの形式は小さい子供や車いすの使用者、高齢者には使いづらいです。こういった不便さに対する不満や技術の進歩によって次に誕生した形式は、壁に取り付けるという物でした。この形式ならば取り付ける場所を低い場所にすることができ、子供や車いすの使用者でも快適に使うことができます。また、スイッチについている小さな出っ張りは視覚障がい者にとってはオンとオフを見分ける手掛かりになっています。しかしこの頃のスイッチはまだ小さいものが多く、細かい作業が苦手な高齢者にとっては改善になってはいませんでした。 そこで出てきたのが、最近でも見られるような大きなサイズのスイッチでした。この形ならば少ない力で簡単に電気をつけることが出来ます。たとえ高齢者ではなくとも、荷物を持っていて両手が塞がっている時やけがをしている時に押しやすい形です。ここからさらに進化し、最近取り入れられつつある形式は、センサー付きのスイッチです。これは電灯に近づくとセンサーが反応し、体格差や状況に関係なく電気を点けてくれるというものです。まだあまり見かけない形ですが、だんだんと一般的になっていくでしょう。

そこで出てきたのが、最近でも見られるような大きなサイズのスイッチでした。この形ならば少ない力で簡単に電気をつけることが出来ます。たとえ高齢者ではなくとも、荷物を持っていて両手が塞がっている時やけがをしている時に押しやすい形です。ここからさらに進化し、最近取り入れられつつある形式は、センサー付きのスイッチです。これは電灯に近づくとセンサーが反応し、体格差や状況に関係なく電気を点けてくれるというものです。まだあまり見かけない形ですが、だんだんと一般的になっていくでしょう。

|

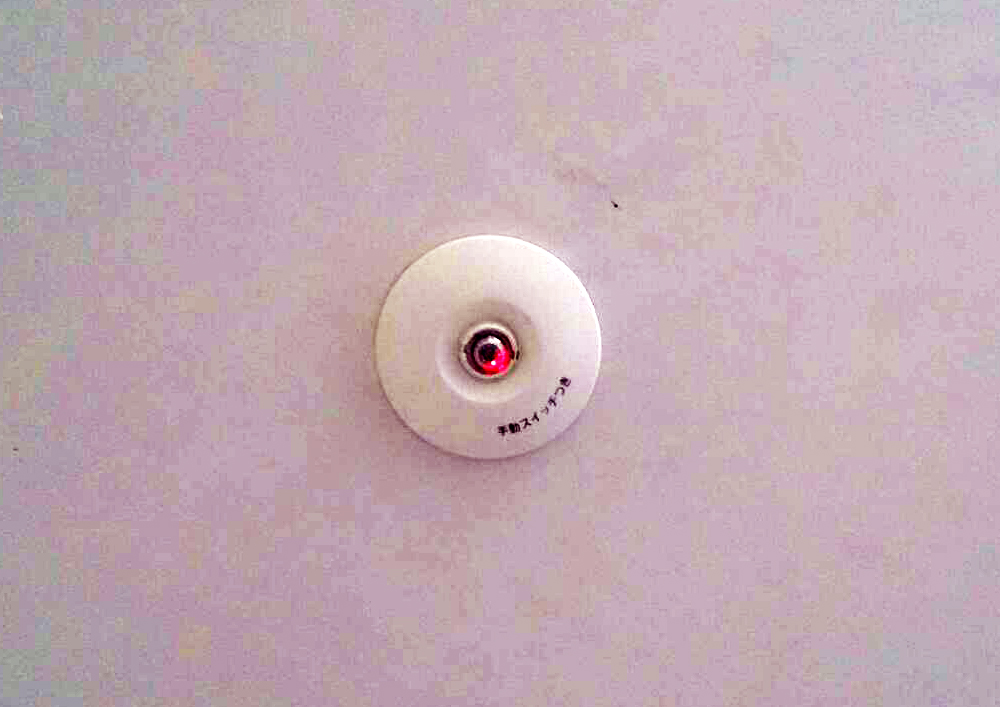

| センサー式スイッチのセンサー |

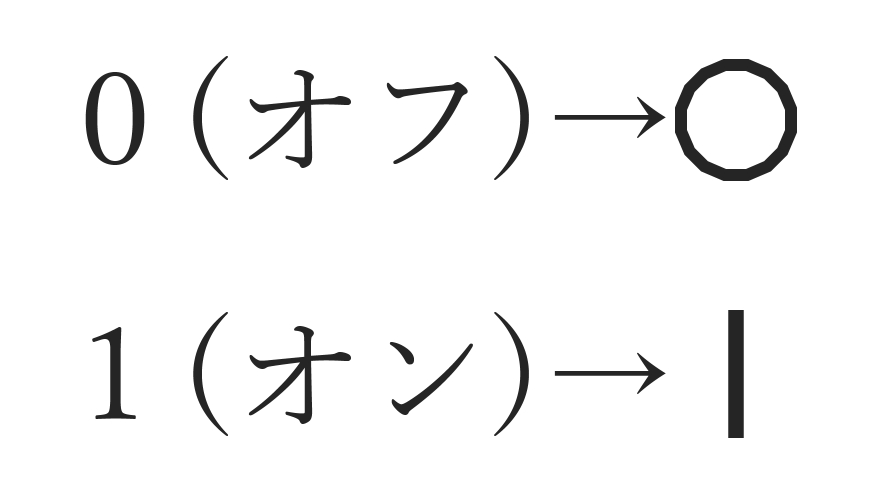

上で紹介した、スイッチの両側を交互に押すことでオンとオフを切り替える形のスイッチをロッカースイッチ(シーソースイッチ)といいます。この形のスイッチは電灯だけではなく電化製品や子供向けのおもちゃなど、たくさんの場所で見ることがあると思います。この形の多くのスイッチには棒と丸が書かれており、これはオンとオフを表しています。さて、棒と丸のどちらがオンでどちらがオフかわかりますか?実は、棒がオンで丸がオフを表しているのです。なぜこのようなわかりづらい記号を多く使用しているかというと、丸は二進法の0(オフを意味する)、棒は二進法の1(オンを意味する)を記号化した国際基準だからなのです。しかし日本では丸というと正のイメージ、つまりオンを意味すると考える人も多いです。UD的に表示をするならば、きちんとオンとオフを表記することや、新しくどんな人でもどちらがオンでどちらがオフなのかを判別できる記号を考案する必要があります。

上で紹介した、スイッチの両側を交互に押すことでオンとオフを切り替える形のスイッチをロッカースイッチ(シーソースイッチ)といいます。この形のスイッチは電灯だけではなく電化製品や子供向けのおもちゃなど、たくさんの場所で見ることがあると思います。この形の多くのスイッチには棒と丸が書かれており、これはオンとオフを表しています。さて、棒と丸のどちらがオンでどちらがオフかわかりますか?実は、棒がオンで丸がオフを表しているのです。なぜこのようなわかりづらい記号を多く使用しているかというと、丸は二進法の0(オフを意味する)、棒は二進法の1(オンを意味する)を記号化した国際基準だからなのです。しかし日本では丸というと正のイメージ、つまりオンを意味すると考える人も多いです。UD的に表示をするならば、きちんとオンとオフを表記することや、新しくどんな人でもどちらがオンでどちらがオフなのかを判別できる記号を考案する必要があります。私たちの考え

毎日の生活の中で少なくとも一度は触るスイッチですが、意外とUDが考えられていないことも多いです。特に、棒と丸の表示が国際基準であることには驚きました。国際基準であるからには誰にでもわかるものであることは当然求められます。機械のオンとオフがわからないというのは時に人間の命を危険に晒すこともあります。国際基準を改定するか、基準にとらわれないわかりやすさを求める必要があると思いました。