| 世界各地で外来生物による様々な問題が発生しており、日本でも外来生物の問題はとても深刻な状態です。 生態系は、長い期間にわたって食べる・食べられるということを繰り返しています。 微妙なバランスの元で成立しています。 野外から外来種が侵入してしまうと、生態系だけではなく、人間や農林水産業まで幅広く悪影響が発生する場合があります。 全ての外来種が悪いのではなく、自然のバランスが組み込まれることにより、大きな影響を与えず順応してしまう生物もいます。 しかし、中には非常に大きな影響が発生する生物もいます。 |

|

在来生物(日本にもともと生息している生物)を食べたり、すみかや餌を奪われてしまいます。 ・近い関係の生物と子どもをつくってしまいます。 ・近縁の在来生物を交雑し雑種をつくってしまいます。 (影響をもたらす生物の例:ウチダザリガニ・アカゲザル・フイリマングースなど) |

|

|

・外来生物の中には畑を荒らす生物がいます。 ・また、漁業の対象である生物を食べたり、危害を加えたりする生物がいます。 ・農林水産物を食べてしまう食害を加えるものがいます。 (影響をもたらす生物の例:アライグマなど) |

|

|

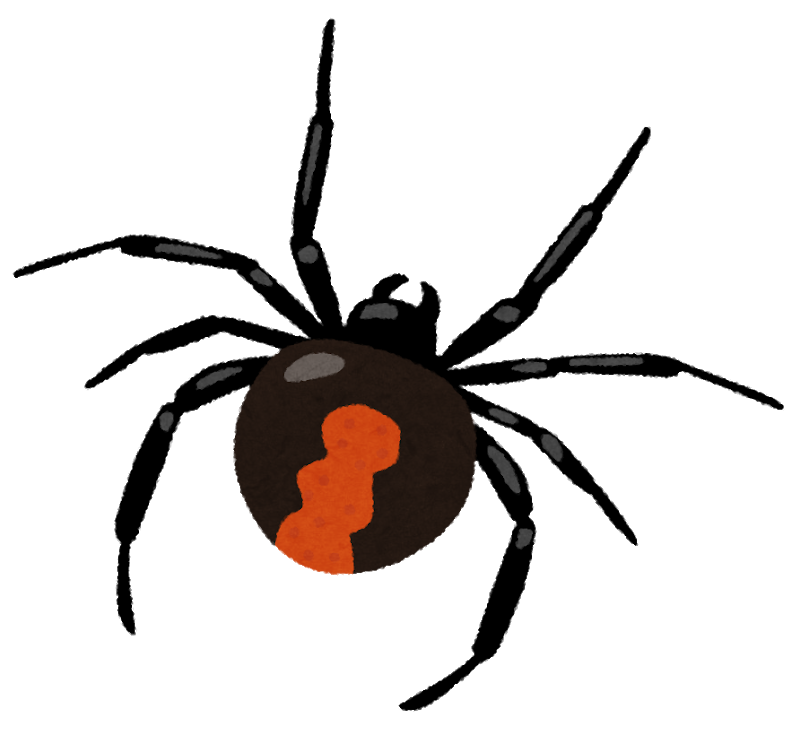

・毒をもつ外来生物にかまれたり、刺されてしまう危険性があります。 (影響をもたらす生物の例:セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ・ヒアリなど) |

|

|

|

|

|||

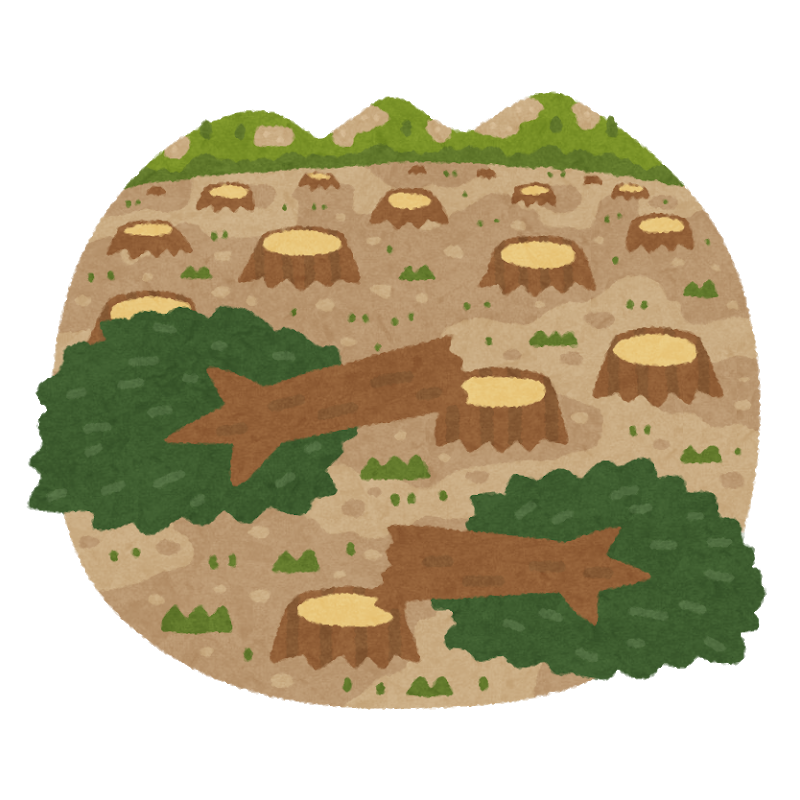

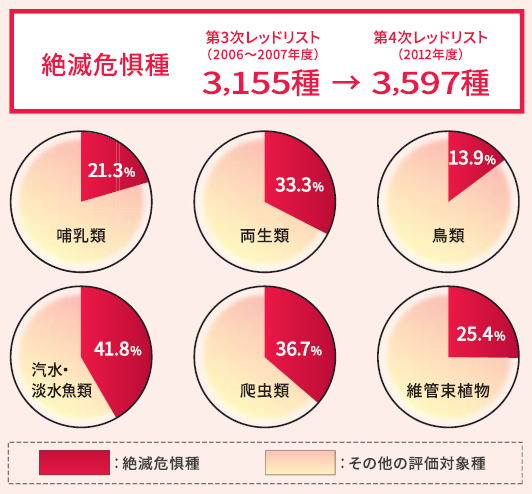

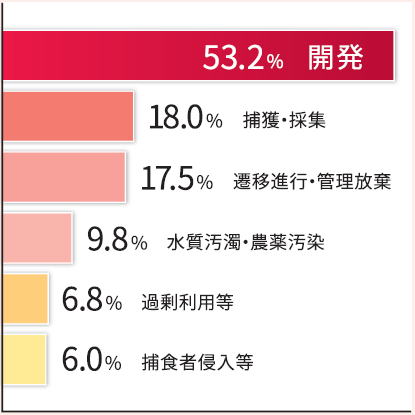

| 絶滅危惧種の減少する要因の中で一番大きいのは人間の活動による直接的な影響です。 これは、森林の伐採や道路・河川の工事といった開発による生息・生育地の破壊や、 商業による目的、鑑賞による目的での直接的な個体の捕獲などが含まれています。 絶滅の可能性が高くなっている生物の種のうち、 開発が減少する要因となっている種は53%、捕獲や採取が減少する要因となっている種は18%に上ります。 |

||||

|

|

|||

| 自然に対する人間の働きかけが少なくなる原因で、逆に失われてしまう生物がいます。 しかし、産業構造の変化による影響で里地里山が管理されることができず、 生息・生育に適した環境が失われています。 |

||||

|

|

|||

| 外来生物が特に悪影響を及ぼしているのは、外来生物によって在来種が食物・すみかを奪われることです。 それにより、絶滅危惧種である生物が減少して、深刻な影響を及ぼしています。 他の地域や海で隔てられた島には固有種が多く生息・生育していて、外来生物の影響を強く受けています。 |

||||

|

|

|||

| 地球温暖化などによる地球環境の変化は、 私たちの暮らしや生物の生息・生育環境に深刻な影響を与えてしまう可能性があります。 日本では、2100年までに地球の平均気温が3~4℃上昇した場合、 気候帯が年間4~5km北上していくという報告があり、これにより、生息・生育に適した地域が 全国的に減少する可能性が指摘されています。 |

||||

| |

|||

|

|

||

| 環境省作成資料「まもろう 日本の生きものたち 私たちにできること」(http://www.env.go.jp/nature/kisho/pamphlet/mamorou201805.pdf) 「絶滅危惧種のグラフ」「絶滅危惧種の減少要因」を転載しました。 |

|||