|

|

|

|

|

|

|

UDの定義 | ~UDの定義を紹介しています~ |

|

|

|

|

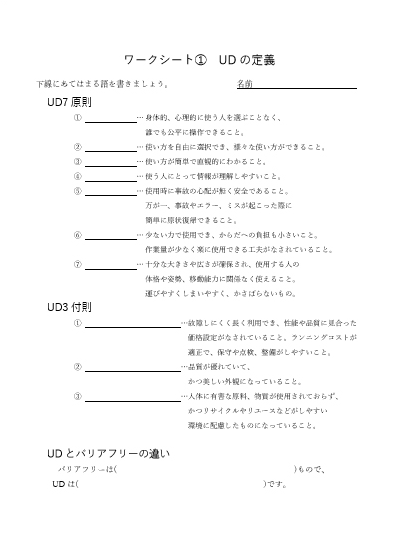

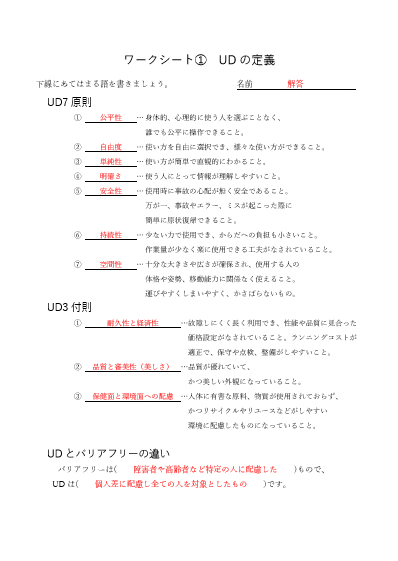

UD7原則

まず、UDの基本的な定義を紹介します。

「ユニバーサルデザイン」の考え方は、アメリカでロナルド・メイス博士が中心となってUDの原則と共に提案し、世界中に広まっていったものです。この原則は7つ存在し、「UD7原則」と呼ばれています。

UD7原則は以下の7項目から成り立ちます。

- 「公平性」

身体的、心理的に使う人を選ぶことなく、誰でも公平に操作できること。 - 「自由度」

使い方を自由に選択でき、様々な使い方ができること。 - 「単純性」

使い方が簡単で直観的にわかること。 - 「明確さ」

使う人にとって、その情報が理解しやすいこと。 - 「安全性」

使用時に事故の心配が無く安全であること。また、万が一、事故やエラー、ミスが起こった際に簡単に原状復帰(元の状態に)できること。 - 「持続性」

少ない力で使用でき、からだへの負担も小さいこと。また、作業量が少なく楽に使用できる工夫がなされていること。 - 「空間性」

十分な大きさや広さが確保され、使用する人の体格や姿勢、移動能力に関係なく使えること。さらに、運びやすく、しまいやすく、かさばらないもの。

UD3付則

UD7原則の陰に隠れてあまり知られていませんが、UDをさらによりよいものにするために「UD3付則」が用意されています。

- 「耐久性と経済性」

故障しにくく長く利用でき、性能や品質に見合った価格設定がなされていること。また、ランニングコストが適正であり、保守や点検、整備がしやすいこと。 - 「品質と審美性(美しさ)」

品質が優れていて、かつ美しい外観になっていること。 - 「保健面と環境面への配慮」

人体に有害な原料、物質が使用されておらず、かつリサイクルやリユースなどがしやすい環境に配慮したものになっていること。

バリアフリーとの違い

UDとセットでよく聞く言葉として、「バリアフリー」が挙げられます。ですが、二つの違いをはっきりと理解していない人も多いです(制作者もよく理解していませんでした)。

では、UDとバリアフリーの違いを紹介します。

バリアフリーは、障がい者や高齢者など特定の人に配慮したものですが、UDは、個人差に配慮し全ての人を対象としたものです。一般的には、バリアフリーを一歩進めたものがUDであると認識されています。

バリアを取り除くことが第一の目的で、バリアを持つ人の専用品であることが多いバリアフリーに対し、UDは障がいを持った人も含めて誰にでも使いやすいものを目指すという考え方をしています。

ですが、UDはバリアフリーのように障がいを取り除くことに特化していないので障がいを完全に取り除くことは不可能に近いです。それ故、多くの場所では、UDでカバーしきれない部分をバリアフリーで補うといった手段が取られています。

知識の確認をしよう! クイズ&ワークシート

|

|