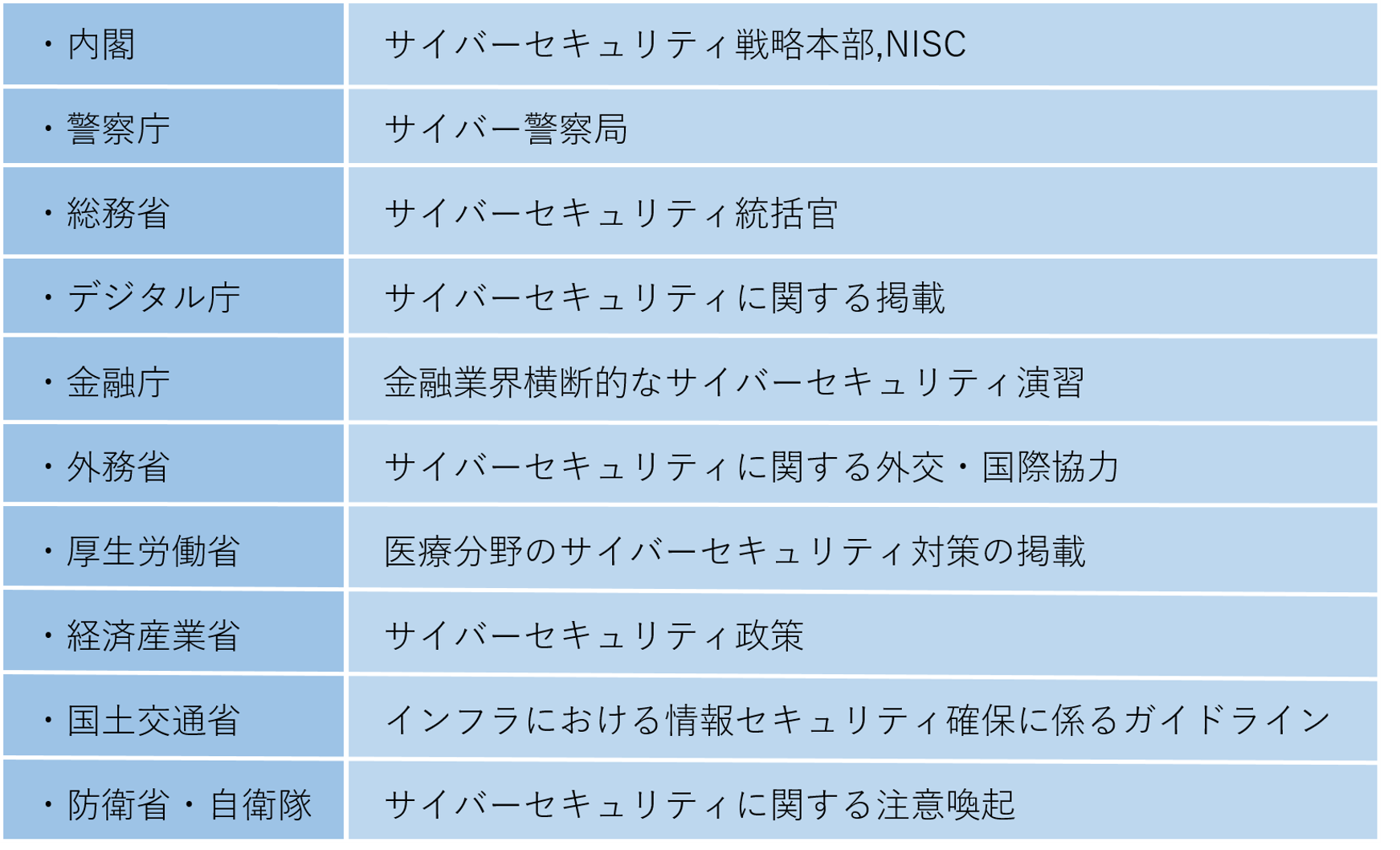

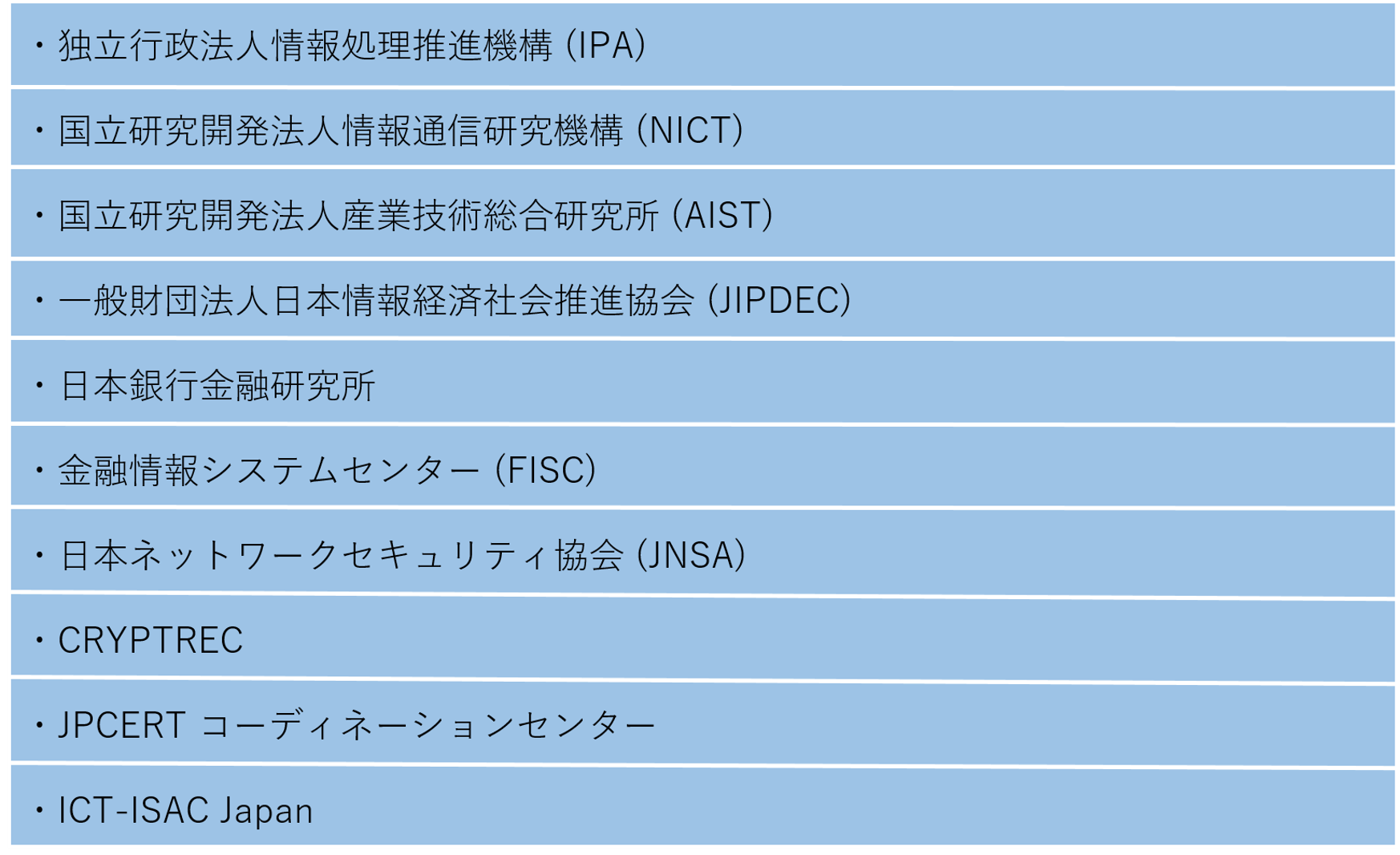

以下の各省庁・機関などでサイバーセキュリティについて対策が取られている。

各省庁

国内機関

これからの省庁・機関でさまざまなセキュリティ対策やその研究、注意喚起がされ相談窓口を開設しているところもある。

各省庁・機関のWEBサイトからセキュリティ対策の情報収集をすることができる。

誰も取り残さないサイバーセキュリティに向けた以下3つの方向性

公共空間化と相互関連・連鎖が進展するサイバー空間全体を俯瞰した安全・安心の保証

デジタルトランスフォーメーションとサイバーセキュリティの同時促進

安全保障の観点からの取組強化

日本では、サイバーセキュリティに関する施策の立案及び、実施に当たって、従うべき基本原則については、従来のサイバーセキュリティ戦略で掲げた5つの原則を堅持しています。

・情報の自由な流通の確保

・法の支配

・開放性

・自立性

・多様な主体の連携

サイバー空間が創意工夫の場とするために、発信した情報が不当に検閲されず、不正に改変されず、意図した受信者へ届くよう維持する。

プライバシーへの配慮を含め、情報の自由な流通で他者の権利・利益を害することがないようにする。

サイバー空間と実空間の一体化が進展している。そのため、サイバー空間も実空間と同様に、法の支配の徹底が必要。

サイバー空間でも、国連憲章をはじめとした既存の国際法が適用され、平和を脅かすような行為やそれらを支援する活動は許されない。

サイバー空間が新たな価値を生み出す空間として持続的に発展していくため、多種多様なアイディアや知識が結びつく可能性を制限することなく、だれもが利用できるべきでサイバー空間が一部のものに占有されてはいけない。

国家が秩序維持の役割を全て担うことは不適切であり、不可能である。そのため、様々な社会システムがそれぞれの任務・機能を自律的に実現することにより、社会全体としての回復力・復興力を高め、悪意ある主体の行動を抑止し対応することで秩序維持することを促進していく。

国、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者その他の事業者、教育研究機関及び個人などの全ての主体が自覚的にそれぞれの役割や責務を果たすことが必要である。そのためには、連携・協働することが必要。

国は、連携・協働を促し、国際情勢の変化を踏まえ、価値観を共有する他国との連携や 国際社会との協調をこれまで以上に推進していく。国民の自由な経済社会活動を保障し国民の権利や利便性の確保を図り、適時適切な法執行をする。

実際に

サイバーセキュリティ基本法の施行

誹謗中傷などの違法有害情報に対し、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟事件手続)を創設するためプロバイダ責任制限法(平成13年法律第137号)の改正。

プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法に改め、プラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化の促進。

2023年(令和5年) 11月

「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」の開催。

2024年(令和6年) 5月

同検討会でインターネット上の偽・誤情報対策について、民産学官の幅広いステークホルダー間で参照しやすく、国内外における連携・協力を推進することを目的に、「インターネット上の偽・誤情報対策に係るマルチステークホルダーによる取組集」を公表。

などが行われている。