育児休業の詳細

1,育休の対象となる子の条件

法改正以前は、育休の対象となる子の条件は、法律上親子関係のある実子・養子に限られていました。しかし、今回の法改正により、対象となる子の条件が拡大したのです。

①特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合

特別養子縁組とは、子供の福祉の推進を図るために、養子となるお子さんの実親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度のことです。 参考:普通養子縁組

②養子縁組里親に委託されている子を養育している場合

里親とは、児童を養育する者のことです。ただし、親は生みの親となっており、里親と親子関係にはなりません。

③当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

2,育児休業の申出

育児休業を申し出る際に、必ず明らかにしなくてはならない事項は、①申出の年月日、②労働者の氏名、③申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者の続柄等、④休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日の四つです。その他に、特定の場合に明らかにしなくてはならない点もあります。

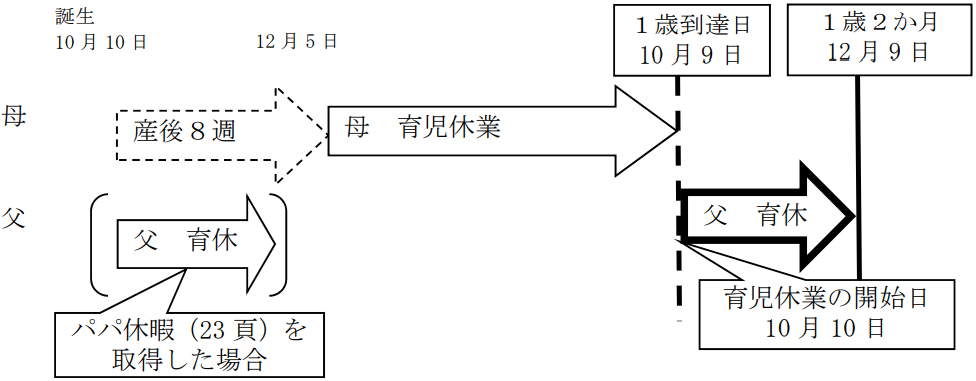

3,パパ・ママ育休プラス

これは、両親ともに育児休業をする場合の制度です。この制度を受けるためには、以下の3つの条件全てに該当している必要があります。

① 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること。

② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。

③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

実際に、例で確認しましょう。(以下厚労省PDFより引用)

4,育児休業中の給料

原則として、育児休業中に給料は支払われませんが、手当は支給されます。この手当は、出産手当金(産休中に取得できる手当)や児童手当(子供にかかる生活費や育児費用の援助をする手当)などがありますが、今回は育児休業給付金(育児休業中に取得できる手当)について見ていきます。

この手当でもらえる金額は以下の計算方法で知ることができます。

育児休業開始日から180日(約6ヶ月)を境目として計算方法が異なります。

・育休開始から180日目まで

※1ヶ月あたりの育児休業給付金の上限額は、285,621円

・育休開始から181日目以降

<例>

標準報酬月額が32万円、育児休業で休んだ期間が9ヶ月の場合

32万[円] × 0.67 × 6[ヶ月] + 32万[円] × 0.5 × 3[ヶ月] より 1766400円