その他の権利

知的財産には、今まで学習してきた以外にもいくつかの権利が存在します。ここでは、その権利について学習していきます。

育成者権とは、新しく育てられた品種を保護するための権利です。 農林水産省が管轄しており、農林水産業の発展を実現する事を目的とした権利です。保護された品種は主に種苗、収穫物、加工品の販売―を独占できます。

区別性

従来ある商品と区別できるか。

安定性

同じ植物が安定的に繁殖できるか。

未譲渡性

最初の販売から1年以内。外国においては4年以内に他人に出願品種を渡していないこと。

均一性

種を植えたら大体同じ植物ができるか。

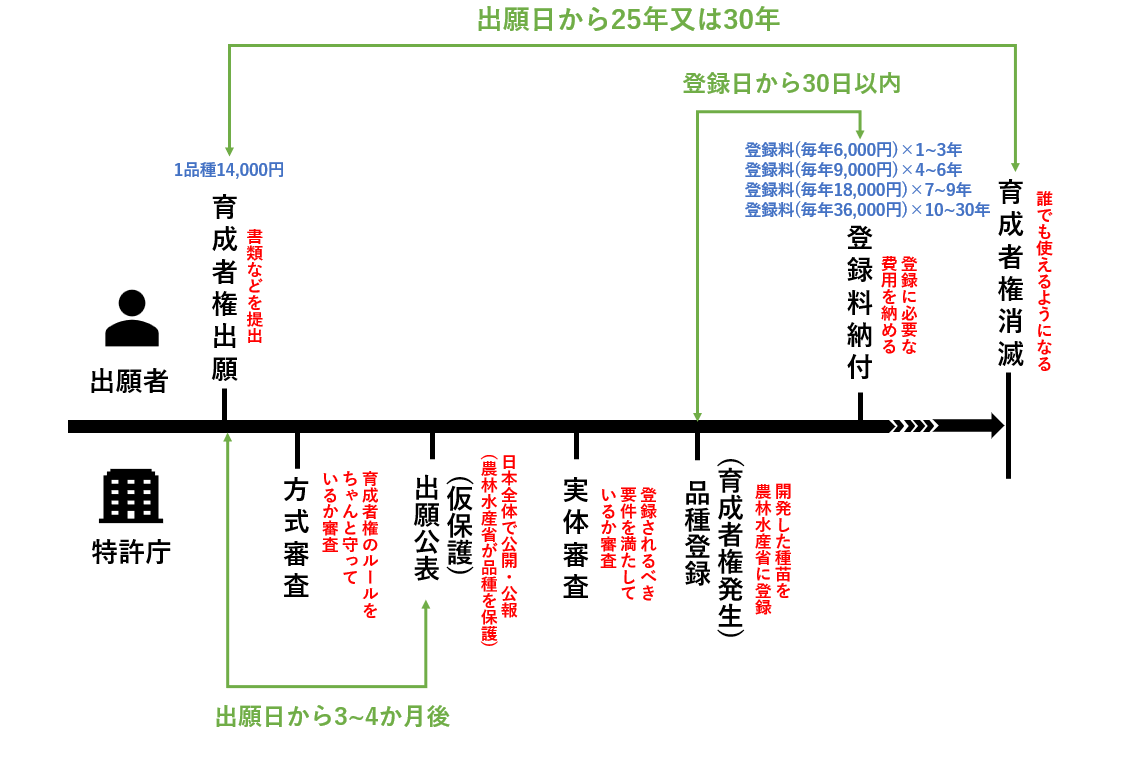

出願者は、農林水産大臣に品種登録出願をします。すると、すみやかに出願公表が行われます。拒絶理由があれば、意見書を提出する機会が設けられます。

回路配置利用権とは、特定の回路配置を他の人や企業が使用する権利を指します。導体などの回路を作るためには製作者が苦労し作ったものです。簡単に真似されては開発した努力は水の泡です。そこで、回路の配置をまねされないために保護するのが目的です。経済産業省が管轄し、登録の日から10年まで保護されます。

回路配置利用権とは、特定の回路配置を他の人や企業が使用する権利を指します。導体などの回路を作るためには製作者が苦労し作ったものです。簡単に真似されては開発した努力は水の泡です。そこで、回路の配置をまねされないために保護するのが目的です。経済産業省が管轄し、登録の日から10年まで保護されます。

不正競争防止法は知的財産ではないかもしれませんが、非常に親和性の高い法律ですので、併せて学習をします。不正競争防止法とは、企業間でズルをしてお金を稼ぐことを防ぐための法律です。ズルしたものは差し止めや損害賠償を請求するルールがあります。不正とみなされる行為には以下のものがあります。

不正競争防止法では不正競争とはどんなものかが決められており、大きく10個に分けられています。

1. 周知表示混同惹起行為

広く知られている表示と、同じもしくは類似している表示を使い、その商品などと混同を生じさせる行為のことを言います。偽物を本物に見せようとする行為。

2. 著名表示冒用行為

他人の名前やブランド名を無断で使用し、あたかも自分のものであるかのように表示すること。

3. 形態模倣商品の提供行為

他社の製品の形やデザインをコピーして商品として出すこと。

4. 営業秘密の侵害

営業秘密を盗み、ばらまくこと。ラーメンのレシピを盗んで、SNSに書きこむなど。

5. 限定提供データの不正取得等

パスワードなどで守られているデータを盗み、使用する、または、他人に開示すること。ハッキングやフィッシングなど。

6. 技術的制限手段無効化装置等の提供行為

要はチートを使うことや、提供する行為をさします。

7. ドメイン名の不正取得等の行為

ドメイン名を不正目的で取得する行為。例えば、有名ブランドのドメイン名を先に取得し転売したりする行為。

8. 誤認惹起行為

商品などの原産地や内容などを誤解させる表示を使用すること。豚シューマイと思って買ったら、えびシューマイだったなど。

9. 信用毀損行為

周りの会社に嘘の情報を流して信用を無くす行為。

10. 代理人等の商標冒用行為

商標権を持っている会社や人の許可なく商標を使用すること。