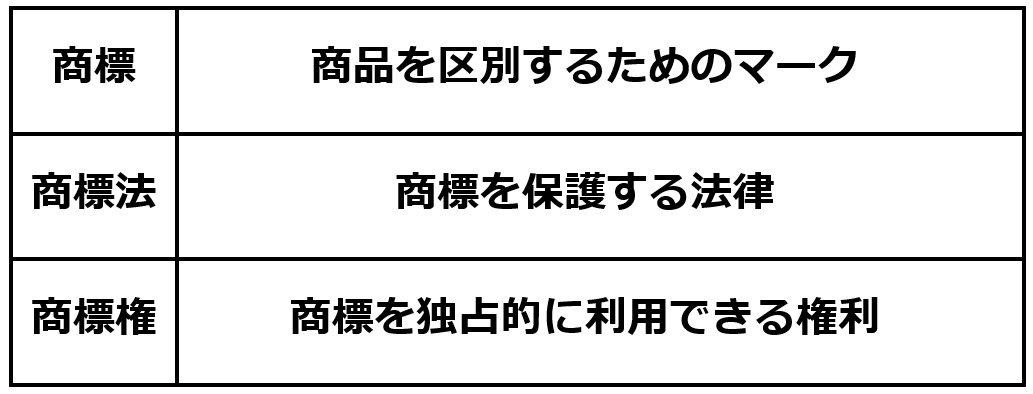

商標権

商標とは自己の商品・サービス・ブランドと他社の商品・サービス・ブランドとを区別するために使用するロゴやマークのことです。商標を商標法で保護しています。商標を独占的に使用できる権利を商標権といいます。では、これから商標権の学習をしていきましょう。

商標は商品やブランドを区別するためのものです。では、なぜ法律で保護する必要があるのでしょうか。答えは簡単です。偽造品との区別がつかなくなるからです。保護しておかないと、世の中に偽造品であふれてしまい、商品を売っているブランドの信頼も落ちてしまいます。そのため、偽造品を無くすために法で守っているのです。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状など、様々なタイプがあります。具体的には、下記が商標の種類として定められています。

文字のみで形成された商標のことを指します。ここでの文字というのはカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字などをいいます。

図形商標を簡単に説明すると、ロゴマークやキャラクターなどの商標を指します。図形商標を大きく分けると、図形のみからなるもの、図形と文字の合わさったもの、文字を図形化したものがあります。

記号商標とは文字や図形ではなく、記号や符号で構成された商標のことを指します。

立体商標とは平面ではなく、立体的な形の商標を指します。こういうと、「それって意匠権と一緒じゃないの?」と思うかもしれませんが、立体商標は他の商品やサービスと識別できるように保護する(ブランドを守る)権利であり、形そのものを保護する意匠権とは区別されます。

一色または複数の色の組合せからなる商標のことです。この商標は記憶に残りやすいという特徴を持っているのでブランドの識別力を向上させることができます。

総合商標とは文字商標、図形商標、記号商標、立体商標の4つのうち2つを組み合わせたものをいいます。

文字や図形などが、時間が経過するにつれて変化する商標のことをいいます。これは、動きそのものがブランドや商品を示しています。

文字や図形等がホログラフィー・また、他の方法により変化する商標のことをいいます。この商標の特徴として、見る角度によって異なる画像や文字が現れたり、立体的に見せることができます。

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。

図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことをいいます。

商標は、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために利用するものであるため、出願をしても登録できない場合もあります。たとえば以下のものは、商標法により、商標登録できません。

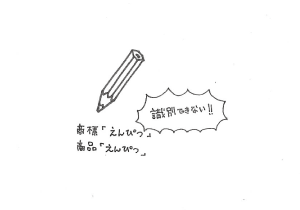

1.普通名称のみを表示する商標

普通名称とは商品などの一般的な名前として認識されているもののことをいい、略称や俗称も普通名称として扱われています。

例)えんぴつの商標が「えんぴつ」。

2.慣用商標であること

慣用商標とは、昔は区別できた名前であったが、今は普通に公用語として使われている商標のこと。

例)正露丸は大幸薬品の登録商標であったが、正露丸という名前は普通名称化したとして判断されました。

3.産地、販売地、品質等だけを表示するもの

商品の産地、販売地、品質等で表示された標章(シンボルマークなど)のみからなる商標のことをいいます。

例)あゆの商標を「岐阜」にするなど。

4.ありふれた名前を表示するもの

「ありふれた名前」とはこの地球において同じ名前の人が多数存在するものをいいます。

例)商標「鈴木」。

5.極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

仮名文字の1字や数字、ありふれた形(○や□など)、アルファベット(A~Z)の1~2字など。

例)商標「あ」。

6.その他、認識することができない商標

わかりやすく説明すると、商標の名称から実際の商品を予測できないもの(認識できないもの)のことをいいます。

例)ぶどうの商標が「メートル」。

1.国旗、勲章など似ている物もの

例)アメリカ国旗と似ているもの。

2.経済産業大臣が指定する外国のもの

例)赤十字マーク。

3.国、地方公共団体等を表示するもの

例)東京都交通局など。

4.公序良俗に反するもの

誰かに独占されたら多くの人たちが困るもの。例)織田信長など。

5.品質などを誤認させてしまうもの

例)えびシューマイと思って買ったら肉シュウマイだったなど。

6.その他紛らわしいもの

例)博物館の金賞メダルを模した物など。

1.他人の呼び名など

有名人の名前や、会社の名前を使用した物。承諾があれば使える。

2.すでにみんなが知っていること

公知の情報と混在してしまう。

3.すでに登録されているもの

登録されている情報と混在してしまう。

4.混合する恐れがあるもの

②③以外で情報が混財する可能性があるもの。

5.不正目的のもの

海外の有名ブランドがまだ日本にできてないのをいいことに、日本版海外の有名ブランドを登録しようとすること。

6.その他紛らわしいもの

他人のブランドを妨害するような目的のものなど。

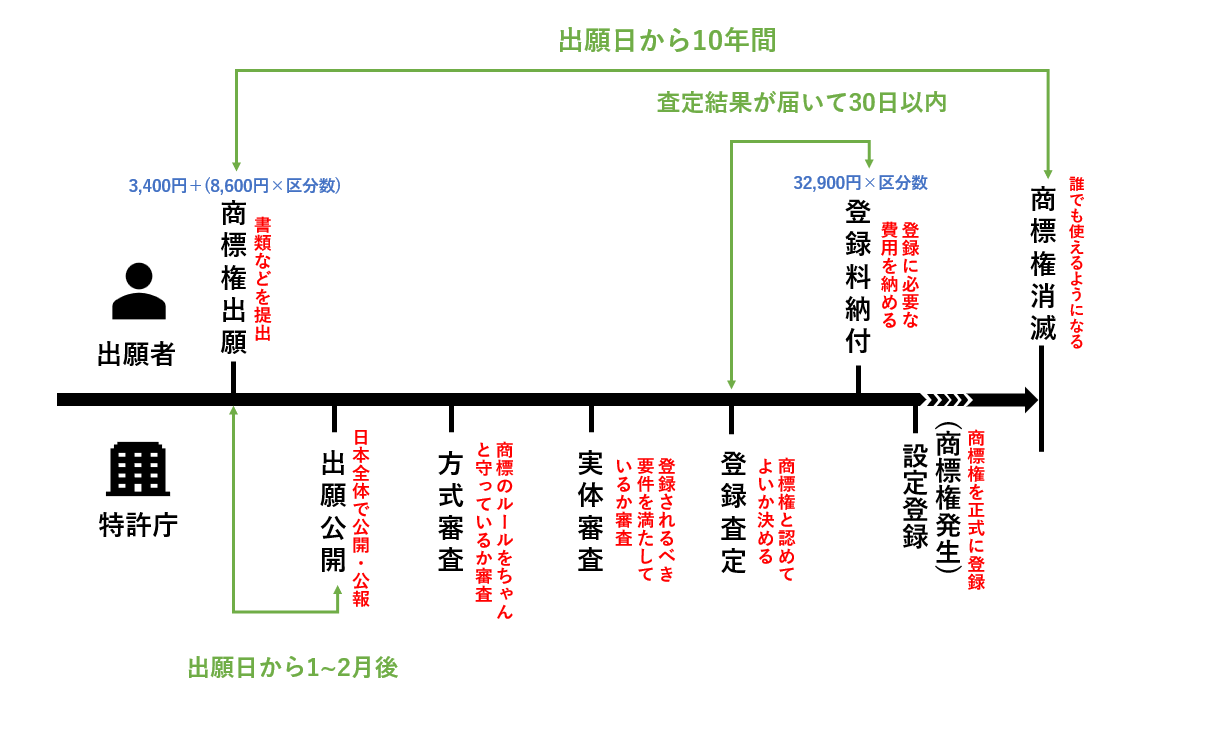

商標権は特許や意匠より書類が少ないです。また、出願が簡単で商標を使用する意思のあるものであったら、誰でも商標出願できます。ではなぜ簡単なのか?それは商標は商品を区別するのが目的なので、区別できれば割と何でもいいからですね。

必要な書類

出願で必要な書類は願書のみです。願書に、受けたい商標、商標の範囲、商標の区分さえ記入したら出願できます。

商標権の出願は年間約20万件になります。他の権利と違うのは、出願後に速やかに公開されることです。審査結果では、商標権でも拒絶理由通知がくることがあります。商標権でも救済措置はありますが、意匠権同様に商標を変更するとなると要旨の変更となってしまうので、実際は認められるのが難しいです。