特許権と実用新案権

みなさんは、日々の生活で何気なく使っている「もの」について、深く考えたことはありますか?そんな、普通に使っている「もの」でもよく見るといろいろな工夫や発明があることがわかります。

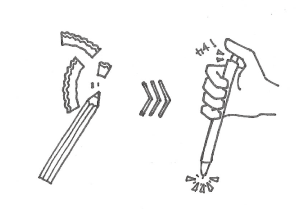

たとえば、シャーペンはノックするだけで芯をだすことが出来ますが、シャーペンを発明する前は鉛筆を利用しており、芯を出すために毎回削る必要がありましたが、今はその必要がないので手間もかかりませんね。身の回りを意識してみると、意外にいろいろな工夫がありますので、自分の身の回りにはどんな工夫があるか探してみましょう。

たとえば、シャーペンはノックするだけで芯をだすことが出来ますが、シャーペンを発明する前は鉛筆を利用しており、芯を出すために毎回削る必要がありましたが、今はその必要がないので手間もかかりませんね。身の回りを意識してみると、意外にいろいろな工夫がありますので、自分の身の回りにはどんな工夫があるか探してみましょう。

では、これから「もの」の工夫で重要な役割をしている特許権と、その簡易的役割である実用新案権の学習をしていきます。

特許権とは、自分の発明を誰かに真似されないように国から保護してもらう権利です。では、なぜそのような権利が必要なのでしょうか?

特許権とは、自分の発明を誰かに真似されないように国から保護してもらう権利です。では、なぜそのような権利が必要なのでしょうか?

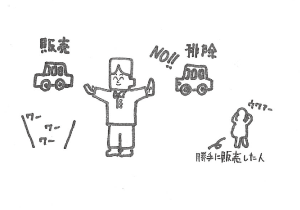

たとえば、あなたががんばって発明をし、その発明を商品にして売るとします。このとき、誰かがあなたの発明を利用して、同じ商品を販売してしまったらどうでしょうか。あなたががんばって発明した商品が、売れなくなってしまうかもしれません。そうすると、そもそも発明をしようとする意欲自体が失われてしまうかもしれません。

そこで、発明をした人に、自分の発明を一定期間独占的に使える権利=特許権を与えるということによって、発明の保護を行っているのです。この考えは、特許権だけでなく、知的財産の基本的な考えになっています。

発明について特許が認められるために必要なことは何でしょうか。特許として認められるためには、特定の要件を満たす「発明」だけが特許を取得できることになっています。どんな「発明」でも特許が与えられるわけではありません。

産業上利用可能性とは、製造業、農業、漁業、鉱業、運輸業、金融業、通信業などを含む全ての産業において、その発明が事業として実施できることです。この利用可能性がないものは特許を受けられません。

産業上利用する可能性がないとされるパターンは、以下の3つが挙げられます。

特許を受けるものには、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知となった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けることができません。ですので、出願までは絶対に秘密にする必要があります。

特許を受けるものには、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許出願前に公知となった発明は、仮に自分がした発明であっても、新規性を失ってしまうことになり、原則として特許を受けることができません。ですので、出願までは絶対に秘密にする必要があります。

新しい発明であっても、すでにあるものを少しだけ変更したもの、つまりその分野の通常の知識を持つ人が容易に考えつく程度の発明は、進歩性がないとして特許を受けることができません。例えば、鉛筆の根元に消しゴムを付けただけのものは進歩性があるとは言えません。

すなわち進歩性とは、専門家が容易に思いつくことの出来ない発明の事です。

特許権は独占排他権なので、二つ以上の同じ特許権が混在することはできません。ではどこで優先されるか。それは先に特許出願をしたものです。要するに早い者勝ちです。そのため、先に考えていても先に出願されていたら特許を受けられません。情報を管理することが大切です。

公序良俗とは、公の秩序、善良の風俗からなる言葉であり、公の秩序は国や社会の秩序を指し、善良の風俗は 社会の常識を指します。つまり、国や社会の秩序を守るための常識的な考えのことです。たとえば、麻薬を生産できる発明などは明らかに違反です。

公序良俗とは、公の秩序、善良の風俗からなる言葉であり、公の秩序は国や社会の秩序を指し、善良の風俗は 社会の常識を指します。つまり、国や社会の秩序を守るための常識的な考えのことです。たとえば、麻薬を生産できる発明などは明らかに違反です。

特許権とは発明を保護するものです。一般的に発明とは新しいものを考えるという認識ですが、特許ではもっと発明について厳密に決められています。特許でいう発明とは 自然法則を利用した、技術的思想の、創作のうち、高度なものを言います。つまり、4つの条件を満たすものが発明となります。

自然法則とは、「水が高いところから低いところへ流れる」といった自然界のルールみたいなものです。つまり、ゲームのルールや計算の仕方など、人が取り決めたものは自然法則を利用していないとして特許法上の発明に該当しません。

課題を解決するための技術を技術的思想といい、その人にしかわからない技術や単なるルールなどは認められません。

ここでいう「創作」というのは、人為的に作り出されたものです。つまり、天然物もしくは自然現象の単なる発見であるのなら「創作」に該当しないということです。ただし、天然物から人為的に取り出した化学物質や微生物は人為的に作り出されたものとなるため、「創作」となります。

ここでいう「創作」というのは、人為的に作り出されたものです。つまり、天然物もしくは自然現象の単なる発見であるのなら「創作」に該当しないということです。ただし、天然物から人為的に取り出した化学物質や微生物は人為的に作り出されたものとなるため、「創作」となります。

簡単に考え、作れるようなものでないこと。すなわち、のちに説明をする実用新案権に比べて高度な発明ということです。

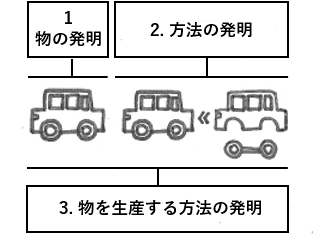

特許法で保護される発明には3種類あり、 ものの発明、方法の発明、 ものを生産する方法の発明があります。

人の感覚で判断できるものであれば、全て当てはまります。ですので、プログラム等も該当します。上の絵ですと、車や車の部品に関する発明の事です。

生産の工程やプログラムの処理の流れが該当します。あくまで方法が対象なので、方法で生産されたものは該当しません。上の絵ですと、車の製造方法に関する発明の事です。

ものを生産する方法の発明は、前の方法の発明と違って、方法だけでなく、その方法によって生産されたものについても保護されます。

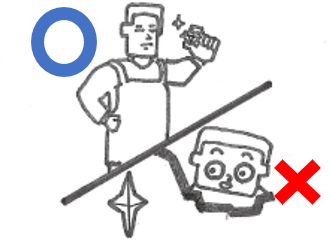

特許権を取得すると、他人はその発明を用いた製品を勝手に製造・販売できなくなります。これにより市場を独占できるため、発明にかかるコストよりも大きな利益を得られる可能性があります。

特許権を取得すると、他人はその発明を用いた製品を勝手に製造・販売できなくなります。これにより市場を独占できるため、発明にかかるコストよりも大きな利益を得られる可能性があります。

また、他人の製造・販売を排除できることも強みですが、それだけでなく、自分の特許権を理由に他人から権利行使されることなく安心して事業を実施できることも大きなメリットといえます。

特許権を取得した発明を他人が利用することを許可する(ライセンスする)ことで、ライセンス収入を得ることができます。また、特許権には財産的な価値があるので、他人に譲渡して利益を得ることもできます。

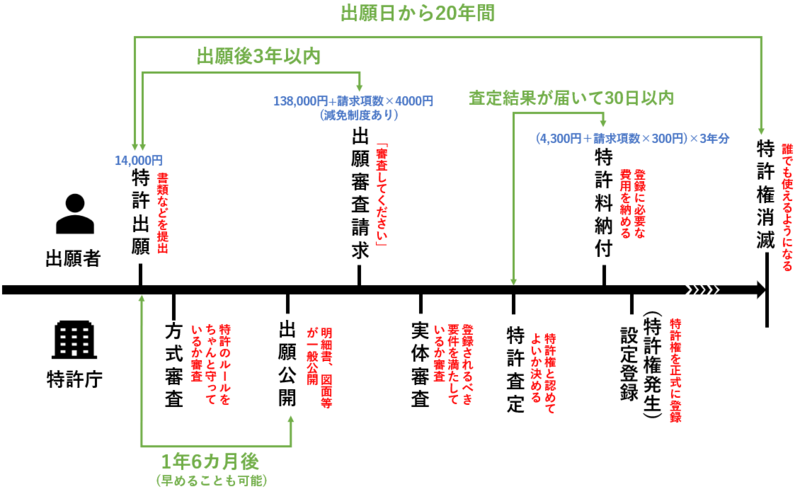

特許権を取得するためには特許庁に書類を提出する必要があります。特許出願には専門知識が必要なため、弁理士に依頼したり、会社では専門部署があったりします。ここれは、出願するときに必要な書類の種類のみを説明します。

願書は特許を出願する意思を示す書類です。氏名や住所などを記載します。また、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書を添付して提出します。

発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明などを記載します。また、審査が通った場合、公開される内容となります。

少し難しいですが、権利範囲を記載した書類となります。特許請求の範囲とは、明細書の中から特許を取得したい発明を抽出して記載します。例えば、明細書には発明の1-10が記載されているとして、特許を請求するのは1,5、6,7,8,9についてだと請求するのです。また、それぞれの発明を請求項と言い、この請求項の数によって、支払う金額も変わってきます。

明細書の補足するもので必須の書類ではありませんが、ほとんどの出願では理解しやすくなるので、提出されます。

要約書とは、発明の簡単にまとめた書類です。J-PlatPat(特許などを検索するデータベース)での検索のときに用いられます。権利内容に影響するものではありません。

特許に出願したからといって、全てが認められるわけではありません。年間約30万件特許が出願されており、そのうち75%が特許として認められています。(2010年ころまでは50%でした)また、実体審査をそのまま通過して特許が認められる方がまれで、80%が拒絶理由通知が届きます。拒絶理由通知が来ても、特許としてダメだという訳ではなく、60日以内に理由を解消することで再度審査が受けられ、認められる事も多いです。

では、拒絶理由通知が来た時に、出願人を救済する為のいろいろな規定を紹介します。

拒絶された内容に納得できない場合は、意見書を通じて審査に対して反論できます。そこで反論が認められれば特許を取得できます。

手続補正書を提出することで、明細書や特許請求の範囲等の記載を修正できます。この修正の事を補正と言います。認められれば、補正後の内容で最初から出願していたことになります。ただし、補正できる範囲は、出願時に記載された内容の範囲でしか補正できません。

特許請求の範囲で複数の発明を出願している場合、その出願を分割して再度審査を受けることができます。すなわち、拒絶理由のない発明だけを先に特許権を取得したい場合などに有効です。

特許出願を実用新案権の出願に変更するなど、ほかの権利に変更することもできます。主に変更できるのは、特許出願からであれば実用新案登録出願と意匠登録出願です。

実用新案権とは、特許で保護されるような発明ではなく、いわゆる小発明および考察を保護するものです。実は特許が年間約30万件出願されているのに対して、実用新案権は年間約5000件弱しか出願されておらず、あまり活用されていないのが実情です。

特許権は形のないものも対象ですが実用新案権は主に物体に対するものしか保護しません。

実用新案権の場合、面倒な審査をなしですぐに登録されます。

特許権は20年保護されますが、実用新案権はその半分の10年間保護されます。

特許権と違い特許審査の費用を支払う必要がないので、特許権と比べてかなり安くなります。