メールやSMSで詐欺サイトへつながるURLや電話番号が記載されているタイプです。

おそらくですが、最も多いフィッシング詐欺の経路ではないのかと思います。

大体の場合は、相手を何らかの誘い文句で誘導することで相手を釣り上げているようなイメージとなります。

経路となるので手口にはまだ触れませんが

まずこの時点で気が付くことができれば

おおよそのフィッシングには対処できるといっても過言ではありません。

これを見分ける方法は、

ドメインと呼ばれる送り先のメールアドレスの一部を確認することです。

例えばメールアドレスは大体こんな感じじゃないでしょうか?

(exampleはサンプルのようなものです。)

△▽△▽@example.com といった形式になっています。

例えばService.comという名前のドメインだった場合には

△▽△▽△▽△▽@Service.com といったような形のメールアドレスになります。

このService.comの部分をドメインと称します。

これは企業や個人が所有しているもので基本的に重複することはなく、

第三者が基本的には偽造することは不可能です。

この偽造ができない理由につきましては、今後の記事にてひょこっと解説させていただきます。

また、このドメインは大体今のサイトのURLを見ていただければいいですが、

https://○○○○.com といったような形式であるのではないでしょうか。

これは私たちがコンテストで一時的に貸していただいたドメインとなります。

今回はこのドメインがちゃんと正しいものかということを確認することが大事ですよということです。

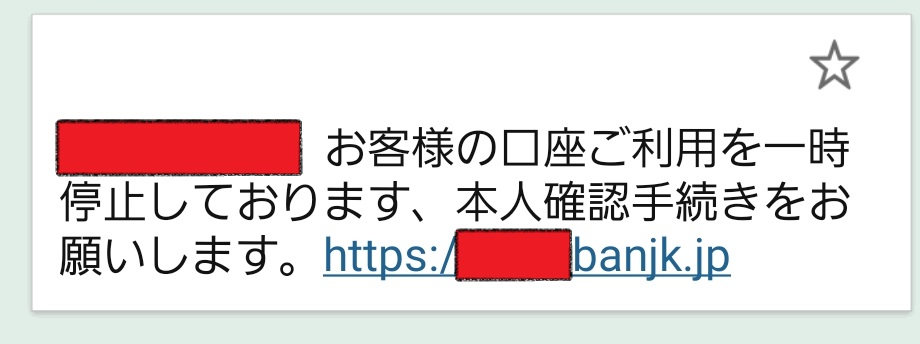

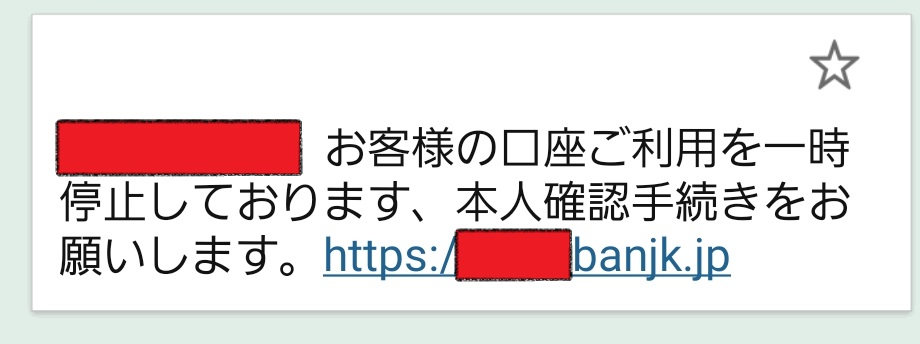

実際の画像

とはいえですが、一応詐欺の場合はどのような形になっていることがあるのかについても触れていきましょう。

詐欺の場合は、だいたい本来のサービス名に対してそれっぽい感じでごまかしています。

例えばService.comの場合は

△▽△▽△▽△▽@Servicc.comとか

△▽△▽△▽△▽@Servjce.comとか

△▽△▽△▽△▽@Servicej.comとか

といったような形式で若干ごまかしてだましに来ることがあります

とにかく、見分けようと思ったら本物のサービスのメールアドレスとかと

偽物のメールアドレスを比較するといったことが一番大事でしょう。

また、サービスによっては無料でメールアドレスを登録できるものがあります。

まあそのようなことはほとんどありませんが、

私の近親者にて一時期そのようなものが届くようになったりしたことがあるため

一応紹介させていただきます。

例えば無料のメールサービスの amail.comといったものがありましょう。

このメールは誰でも任意のメールアドレスをとることができます。

それっぽい雰囲気のメールアドレスを取って相手にフィッシングを送るといったことがあります。

この場合は △▽△▽△▽△▽@amail.com の三角の箇所が

一方でこれらの場合はシステム側のメールに関しては

フィッシングとの違いを出すために

noreply@Service.com

みたいな方法を使って対策していることがあります。

ですので、変な名前だったりちょっとちょろまかしてるとか

じゃなければ普通に確認してもいいのではないでしょうか

メールに関連してもう少しばかり話を続けましょう。

これに付随してか、不審なメールは開くなといったようなことはよく言われるでしょうか

では不審なフィッシング詐欺のメールを開いたときに

何らか悪影響が及ばされるのではないかと思われているかもしれません。

ですので、メールを開いてしまったらどこまで大丈夫なのかも書いていきます。

まず進度的に考えてみましょう。

まずはメールを開いてしまうことから考えましょう。

メールはどんな内容か見て見なきゃあんまり詐欺かどうか判別つかないですよね。

だから、ついつい開いてしまった。まずはそこから考えましょう

メールには実は二種類あります。

テキストメールとhtml メールです。

この種類によって脅威度は少しばかり違います。

現在個人間で使用されているメールはテキストメールが多いです。

このテキストメールはシンプルなテキストのみで、プログラムの埋め込みや文字の色や大きさを変えるといったことはできません。

装飾なんかはあんまりできないので、送りたい感情とかを絵文字とか顔文字で表したりしますよね。

一方でhtmlメールと呼ばれるメール形式もあります。

この形式はテキストメールと違いテキストの大きさや色を調節することができま

す。 hyper-text-markup-language のそれぞれの文字から html

としています。これ は、ウェブサイトなどでも使用されています。

今見ているこのページもhtmlで す。 html

メールはhtmlを使用するために拡張性が高いです。

このWebサイトみたいにスクリプト(プログラム)を埋め込んで見るといったこともできます。

このスクリプトを埋め込めるという点が重要です。

プログラムを埋め込めるということは遠回しにウイルスを入れることが可能であるといっているようなこととなります。

一方でテキストメールはウイルスをスクリプトとして埋め込むことはできません。

なのでhtmlメールの形式でなおかつ、不審なものは数秒考えて送り先を見たほうがいいかもしれません。

とはいえ、htmlメールもそこそこあるので、まあ注意くらいにとどめておきましょう。

次に添付ファイルを開いてしまった場合です。

これは要注意です。

見知らぬ人からの添付ファイルは特に注意が必要です。

実行ファイル(プログラムを実行するファイル)が入っており、画面の説明など

に従ってダウンロードしたりするとウイルスに感染することもあります。

これに際して、ファイルがウイルスを保持しているか確認する際は、

Virus Total という google

社製のサービスを使用することをお勧めします。

(Web

でウイルスかどうか調べたいときに50以上の製品でスキャンしてくれる+研究者の役に立てる。)

これで添付されたファイルの安全性を確認することができます。

全体に感染した場合やきちんと駆除する場合はWindowsの場合は

Windows defender

などといったセキュリティソフトを使用した方がいいで す。

スマートフォンの場合は設定からできるウイルススキャンを実行してみればいいかもしれません。

次にUrlを踏むことですが。

当然Webサイトなので悪意のあるスクリプトに注意です。

あとはリンク先で変なファイルをダウンロードすることになった場合は

基本的に拒否、行わないというのが鉄則です。

もしも、うっかりファイルを入れてしまったら

先ほど紹介したようなかたちでウイルススキャンを実行するのがお勧めです。

といったよな対処となります

さて、一応念のためUrl自体の確かめ方も知っておく必要があるでしょう。

方法を簡単にいうのであれば、メールアドレスの判断と同じようなことを確認すればいいということ。

ただしこちらは、公式サイトを調べてからソレと比較するという形を取ることがお勧めです。

Webサイトのhttps://〇〇〇〇.com/… の〇〇〇〇.com を実際の

公式サイトとの違いを確認することができれば確実に違いがわかるでしょうし、

なおかつ自分に踏みとどまる時間を持つことが可能となります。

ただこの場合地味にちょろまかされたりしている場合もあるので注意してくださいね。

結論を言うと身に覚えのないものは押さない方がいいということと、確実に一歩

踏みとどまってそのサイトが本当に正しいものであるかを調べることが必要で

す。