さて、これまでマルウェアの脅威についてたくさん解説してきました。

今回はそのマルウェアを対策・対処することができる

セキュリティソフトについて解説していきます。

このセキュリティソフト自体はウイルス対策ソフトウェアとか

アンチウイルスソフトとかと称されることもあります。

ですが、今回はセキュリティソフトという名称を用いて解説させていただきます。

今回もよろしくお願いします。

セキュリティソフト 概要

さて、このセキュリティソフトを簡単に言えば、

マルウェア自体の検知・駆除といったことを行うのが基本の機能となります。

基本と称する理由は、

それ以外にもファイアウォールやVPNといった機能を同梱している場合があるためです。

ただ今回の記事ではあくまでマルウェアの検知を行うソフトウェアとして定義していきます。

このソフトウェアは、最近ではWindowsといったようなOSに標準搭載されている場合があります。

だから、実は無料で使えるといっても過言じゃありません。

ですが、きちんと設定をしたりしないとちゃんと動いてくれません。

防具は装備しないと意味がない。といったことと同じでしょう。

その例としては、セキュリティソフト自体は定期的に更新することでしょう。

そうすることにより新しいウイルスなどにも対応することができます。

正直を言えばこれである程度の説明はできますが、

じゃあ、なんで定期的に更新しなければならないのかは気になるはずです。

例えば、弱点をなくすという意味もそうですが、

それ以上に大事なことがあります。

ですが、それを知るためにはある程度仕組みを知らなければなりません。

ということで簡単に仕組みや種類についてみていきましょう。

セキュリティソフトの仕組み

では、ここからセキュリティソフトの仕組みに迫っていきましょう。

このセキュリティソフトがマルウェアを検知する仕組みについて考えていきましょう。

と思っても案外思い浮かばないんじゃないでしょうか。

イメージだと、勝手にシミュレーションしてくれてはじいてくれるとか?

あるにはあるのですが、主に使われている方法としては

パターンマッチング方法という手法が用いられます。

この方法、思ったより力業のように感じるかもしれませんが、このような内容になっています。

まず、新種のマルウェアを検知する

↓

そのマルウェアの中で特徴的なコードを探す。

そしてそれを特徴としてセキュリティソフトに

こういうのがマルウェアだと教えます。(更新)

↓

セキュリティソフトは、このマルウェアの特徴と対象のプログラムが一致しているか

を調べて、判断を行い場合によっては警告をする。

といったような形です。

これをパターンマッチ方法といいます。

また、セキュリティソフト自体にマルウェアの特徴を教え込むという部分は

実際にはウイルス定義ファイルと呼ばれるところに追加するって意味です。

このウイルス定義ファイルが、マルウェアの特徴を記録している..。

って感じです。

さて、マルウェアはほぼ毎日新しいものが作られています。

ここからが重要な点です。

なぜセキュリティソフトは更新しなければならないか。

答えはこのウイルス定義ファイルを更新しないと新しいウイルスの特徴がわからないから。

です。

この方法を考えてみると、常に教えていないと新しいものに対応できません。

この常に教えるというのを更新と置き換えてもらえればすっと入るのかなと思います。

これであれば、常に更新することができれば検知できたマルウェアは対処することができます。

ですが、さらに考えてみてください。

もし誰も知らない新型のマルウェアに完成したときはどうなるんでしょうかね。

それに対処するのが、最初に例として挙げた"シミュレーションしてはじいてくれる"

方法となります。

これはNGAVと称されており、動作を安全な場所でチェックして危険だったらはじくといったことになります。

これであれば、動作を基準としているので不審な動きははじけます。

ですが当然、動作がそれっぽいだけで安全な場合もあります。

なので、誤検知が起きる場合があります。

といったような形が主な仕組みとなっています。

現在では誤検知が少ないパターンマッチング方法が主流となっていますが、NGAVといった方式もあります。

新しいマルウェアの特徴を知らなければ、セキュリティソフトはマルウェアをはじけません。

なので、常に更新して新しいものにしなければなりません。

これって、案外セキュリティにも言えることなんでしょうかね。

では、続いてはセキュリティソフトの動きの観点となるものについて話していきましょう。

セキュリティソフトのあれこれ

さて、ここからはセキュリティソフトの動作的なあれこれを軽く紹介していきましょう。

・セキュリティソフトは裏で動く

そのセキュリティソフトの性質上、常に自分たちが動かしている

パソコンの裏でひっそりと処理をしています。

当然動いてなければ、マルウェアは検知できません。

一個一個中身を調べているのでスペックによっては少々重くなってしまいます。

ですので、そういったものは仕方がないでしょう。

・更新頻度に関しては気を使う。

当然ながら、自動更新機能はonにすることを推奨します。

また、もし公開しているものがあればセキュリティソフト自体の

ウイルス定義ファイルの更新頻度のようなものを確認して

その頻度を考えて導入するといったことも大事でしょう。

・セキュリティソフトを大量に入れる。

推奨しません。なぜなら、セキュリティソフトはそれぞれ同じように動作します。

当然ながら、機能自体が違えば問題ないですが

対マルウェア同士だと競合を起こしてしまい、逆に正常に動作しないといったことになってしまいます。

大量というよりかは一つを重点的に使うというのが正しいでしょう。

なお、WindowsPCデフォルトのものは、別のセキュリティソフトを導入した際は

自動でオフになったりします。

・セキュリティソフトは有料がやっぱりいい?

無料のソフトを選んでも問題はないと思います。

ただ、無料の場合は評価がしっかりとしたものであるかを確認することを推奨はします。

Androidのストアとかじゃなくてしっかりとした他機種対応とか、

第三者機関のレビューなどのものがちゃんとしており、トロイの木馬じゃないかを確認するのは必要です。

また、有料の場合はマルウェア検知・駆除が中心となる場合があります。

ですので、その他の機能がなかったりサポートという面では乏しかったりします。

なのでその他の機能やサポートがほしかったりする場合は有料の製品を選ぶのも手です。

個人的にはWindowsの場合はWindows付属のセキュリティソフトを使用することがおすすめです。

実際の動作っぽいもの

さて、これが一覧となりますが少しばかり追記させていただきます。

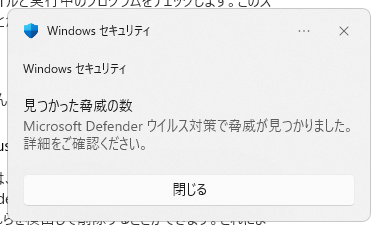

追記させていただく内容は、ウイルスを検知した場合についてです。

ウイルスの検知に関しては、リアルタイム保護をオンにしていると大体やってくれます。

その時に実際にどのようなものが表示されるか、についてですね。

windows securityでは、このように表示されます。

ウイルスバスターなどの場合は、また別の特殊なwindowで表示されます。

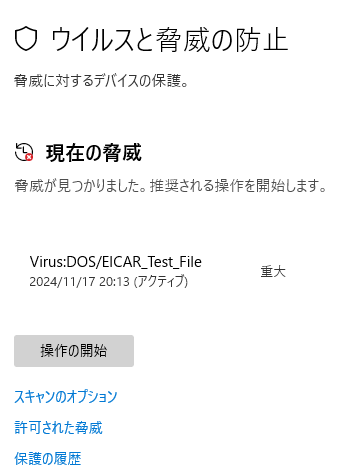

次にWindows Securityの場合にはこの通知をクリックすると次に行きます。

次に表示されるものはこちらとなります。

といったように表示されます。

マルウェアの種類とどのような内容かについて書いてありますね。

とはいえ、スルーして操作の開始を押しましょう。

すると、自動で駆除してくれます。

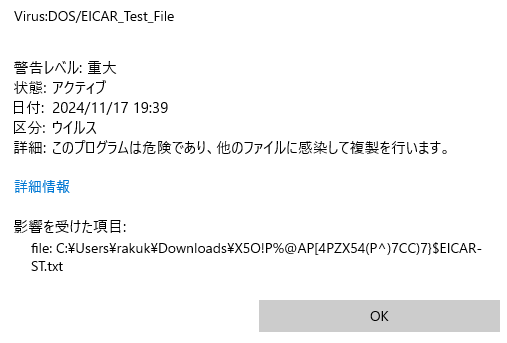

また、ウイルスの種類についても知ることが可能です。

このマルウェアの種類の乗った個所をタッチして詳細を表示できます。

今回の場合は

となっています。このようにウイルスの種類を知ることもできます。

ですが、基本的はこの操作の開始を押すことが一番大事です。

マルウェアへの対策は基本的に素早く行うことが大事です。

まとめ

ということで、今回のセキュリティソフトの簡易的なまとめに移らせていただきます。

・セキュリティソフトの基本的な機能としては対マルウェアに対する機能

・マルウェアを検知するときには、マルウェアの特徴から調べている

・マルウェアの特徴を定期的に追加しないと適切に対処できない。

・セキュリティソフトは裏側で処理をしている。

・セキュリティソフトを複数導入してはいけない

・無料のセキュリティソフトでも問題ない、ただ大手だったり第三者機関が認証をしているものをとるべき

といった感じになりました。

少々話は変わりますが、このセキュリティソフトの選び方はかなり難しいですよね

例えば、セキュリティソフトで調べるとたくさんの広告とかが出てきてあんまりわからないみたいな

こんな状態はあんまりよくないのではないかと思って

今回はちょっと仕組みまで踏み込んでみました。

私としては仕組みや方法なんかを知ってからこそ

より深いセキュリティへの活用ができるんじゃないかと思いますのでそのような形となりました。

といったこともありつつ、セキュリティソフトはマルウェアに対しての対策の瀬戸際となります。

ですので、慎重に選んでみるとより良いセキュリティを実現できるのではないでしょうか。

それでは閲覧ありがとうございました!