水蒸気が冷えることでできた水滴が、冷たい空気の中に入って氷晶となって成長し、落下していったときに融けることによって発生します。これが、よく日本に降る雨で「冷たい雨」と呼ばれます。これとは違い、水滴のまま成長して降ってくる雨のことは「暖かい雨」と呼びます。

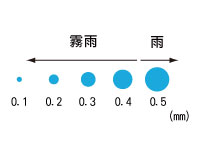

日本のほとんどが属している温帯では、水滴の大きさは通常0.1mm~3mm程度ですが、日本の気象通報において0.4mm以下のものは雨ではなく「霧雨」と分類されます。

「恵みの雨」という言葉があるように、雨は植物の成長や人々の生活にとって欠かせないものです。植物は水分がなければ栄養が行き届きませんし、人間は雨が降らなければ作物(特に米)が育たないため、生死に関わる問題となります。また、川の水位は雨によって左右されることがあり、雨の降る降らないの変化は川の生態系にも影響してきます。

雨は生きるうえで必要なものですが、人間の生活には不便だと感じさせることもあります。例えば、交通だと普段より車に乗る人が増えて渋滞が起きやすくなったり、道路では雨の影響で滑りやすくなるので転倒事故が多発します。また、河川などの増水によって川や水路への転落事故が多発することがあります。

雨量などの定義はありませんが、「災害をもたらすような局地的で短時間の強い雨」になると「豪雨」と表現します。これが雨が発達して起こる異常気象です。だいたい7月~10月に起こることが多く、様々な面で大きな被害を受けます。

例えば2000年の9月に起こった東海豪雨では、愛知・三重・岐阜で記録的な大雨となり、名古屋では1日の降水量が平年の9月の降水量の2倍を記録するほどでした。私たちの住む岐阜でも被害は大きく、幼稚園や保育園から帰ることができなかったのを覚えています。

天気の変化は、身体の機能に大きな影響を与えています。特に雨の日や寒い日になると「古傷がうずく」など、天気と関係して痛みを訴える人がいます。痛みに影響を与えている気象として、気圧の低下が関係しているといわれており、気圧が低下すると関節が膨張し痛みが生じます。