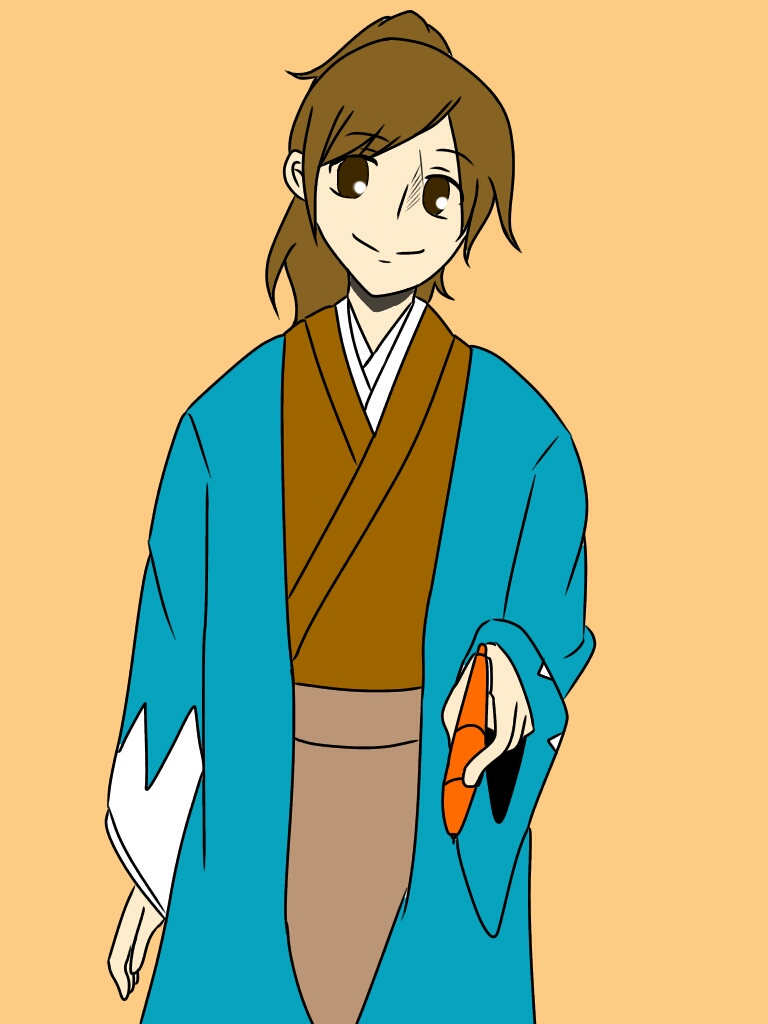

近藤勇(こんどう いさみ)

新撰組局長1834年(天保(てんぽう)5年)11月9日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年3月15日壬生(みぶ)浪士結成~慶応(けいおう)4年4月3日

1862年に浪士隊(ろうしたい)として京都に向かい、

のちに松平容保(かたもり)の下で芹沢鴨とともに新撰組を結成する。

芹沢鴨の粛清(しゅくせい)後は局長として尊攘(そんじょう)派の取り締まりと

弾圧にあたるが、戊辰(ぼしん)戦争で敗れ、1868年、4月25日に板橋刑場にて処刑される([1],p15)。

35歳であった。

この人を文房具で例えると・・

筆箱

幼少のころから父に英雄の話を聞かされ、武士への憧れが強い勇ましい少年だった([2],p10)。

そんな近藤が試衛館(しえいかん)という剣術道場を継いだとき、後世に語り継がれるたくさんの隊士たちが、

偶然近藤と出会い、その人間性に惹かれ、道場に出入りするようになる([3],p27)。

人望の厚かった彼のもとが、隊士たちの帰る場所だったのではないだろうか。

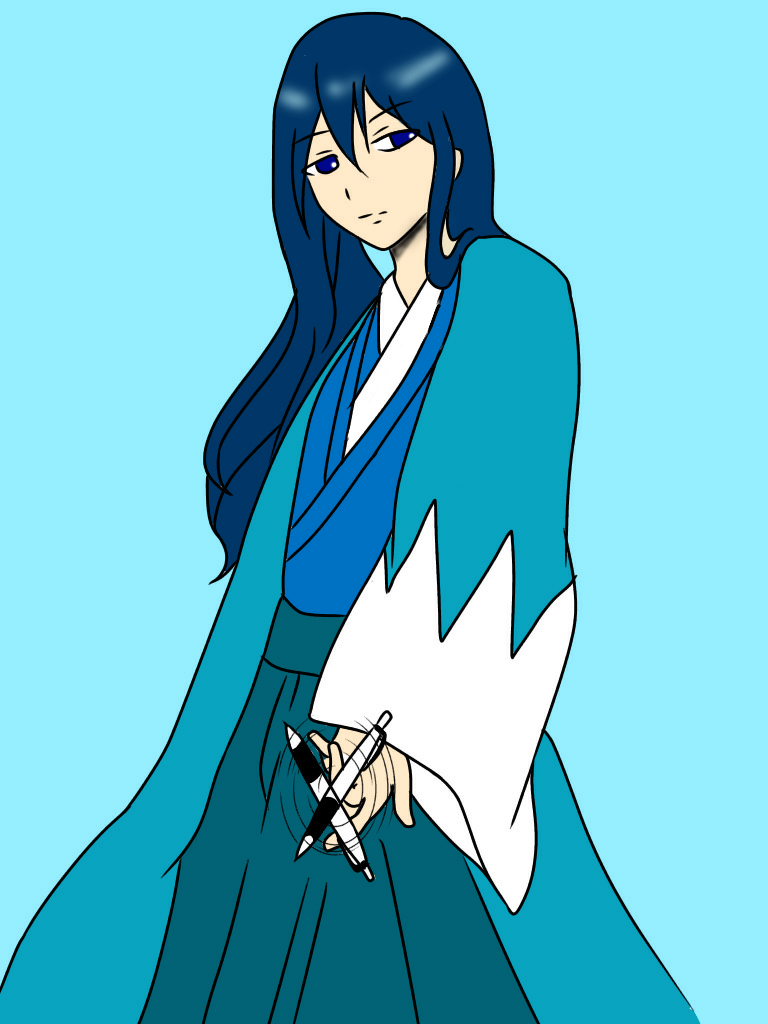

土方歳三(ひじかたとしぞう)

新撰組副長1835年(天保6年)5月5日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年創設時~

1862年には、武士となることを夢見て近藤とともに浪士組

として京都に向かう。

近藤が新撰組局長になるとともに自身も副長となる。

また、局中法度(きょくちゅうはっと)という決まりを作り、

新撰組を規律ある集まりにし([4],p46)、守らない者は切腹(せっぷく)

させたりするなど、冷徹な一面も持っていた。

そして、明治2年5月11日、最期の時まで敵を前にしても逃げず、果敢に突進したが、一発の銃弾が腹部に命中し死んでしまった([2],p250)。

この人を文房具で例えると・・

カッター

幼少期の頃はチャンバラ好きの“ワルガキ”だったそう([4],p46)。また、同志となりえない者は幹部だろうと、排除・粛清(しゅくせい)の対象とした([4],p46)厳しい性格の歳三は、簡単に触っては危険なカッターが似合うだろう。

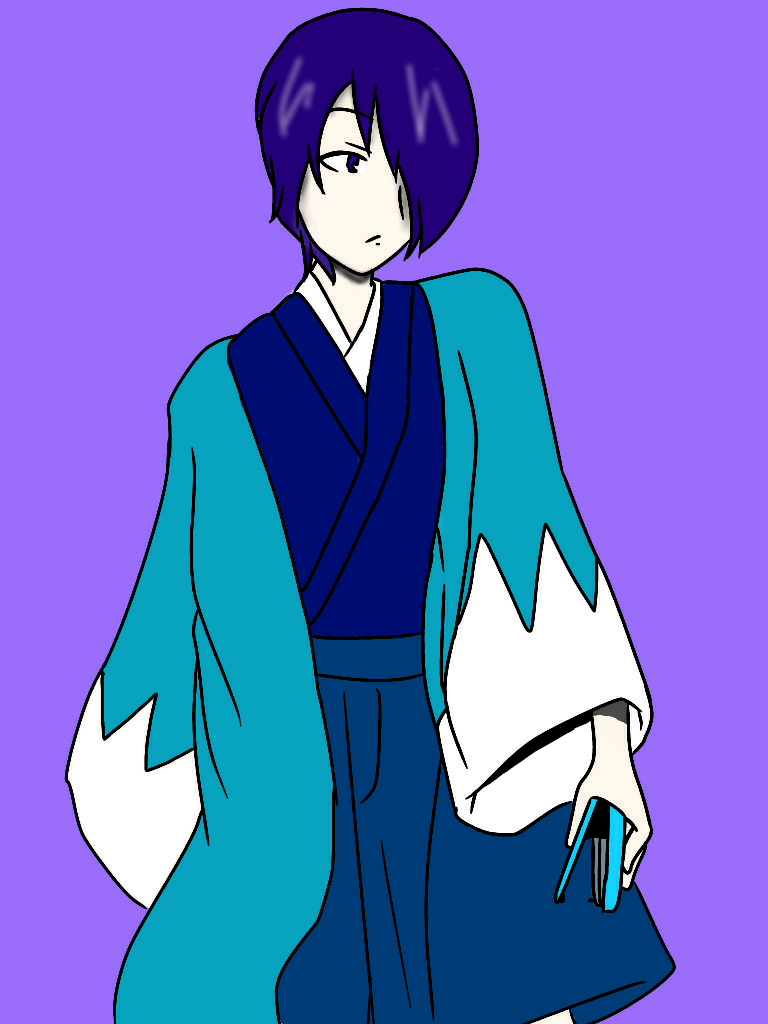

伊藤甲子太郎(いとう かしたろう)

新撰組参謀(さんぼう)、文学師範(しはん)代1835年(天保6年)1月1日生まれ

新撰組在籍期間、元治(げんじ)元年10月~慶応(けいおう)

3年3月

1864年10月、藤堂平助(とうどう へいすけ)の仲介により、

新撰組に加わる([4],p165)。

文武両道の才人([1],p164)だったとされ、入隊してすぐに参謀(さんぼう)兼文学師範(しはん)を命じられる。

しかし、1867年11月18日、近藤に招かれた宴会の帰り道、

待ち伏せしていた新撰組隊士数名に暗殺される。

水戸(みと)学を学んだ尊王攘夷(そんのうじょうい)派([4],p165)

の伊藤は、近藤と意見が重なったとはいえ、隊士たちと溝があったのかもしれない。

この人を文房具で例えると・・

はさみ

容姿端麗(ようしたんれい)で頭の切れる切れ者。しかし、新撰組に入ってすぐに土方歳三と同格の位に

立ったこともあり([4],p165)、対立していたという説もある。

伊藤が自分の思想を行動に移そうと伺っていたとき、土方は裏切るのではないか、と疑っていた([4],p165)。

使いやすく、荒々しさはないが、カッターとは居場所を争う存在のはさみになるだろう。

山南敬助(やまなみ けいすけ)

新撰組隊士1833年(天保7年)2月5日生まれ

新撰組在籍期間、文久3年創設時~元治(げんじ)2年2月

江戸で近藤勇と出会い、敗れ、弟子となったことがきっかけで

浪士組に参加する([1],p17)。

新撰組創設時のメンバーの中では最年長で([2],p91)、教養もあった

ことから、人望が厚く、沖田総司(おきた そうじ)からも

慕われていた([4],p94)。

しかし、うつ病を患っていたという説([4],p94)もあるほど、自分の意見の通らなさに憤りを覚えた山南は、脱走を決意。

土方は、彼を敬愛していた沖田に追わせる([4],p94)。

そのまま沖田が介錯(かいしゃく)を行い、亡くなる。

この人を文房具で例えると・・

スティックのり

局中法度による粛清(しゅくせい)を好まなかった([4],p94)心優しく、

たくさんの人からしたわれていた山南。

人と人との仲をとりもつ姿は、どんなものでも優しくくっつけてしまうスティックのりを思わせる。

沖田総司(おきた そうじ)

新撰組一番隊隊長1842年、または1844年生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年3月15日壬生

(みぶ)浪士隊結成~慶応(けいおう)4年5月30日

新撰組の中では、一二を争う剣の使い手であり([4],p72,73)、彼の隊は

難しい任務も数多くこなしていた。

そのため剣の稽古では厳しく荒っぽかったとか([4],p72,73)。

しかし、普段の性格は温厚で明るく陽気であり、冗談ばかり言っていたそうだ([3],p31)。

そんな性格が人を惹きつけ、たくさんの隊士たちから愛されたのだろう([1],p67)。

明るくはつらつとした沖田総司であったが、悲しいことに、

当時不治の病とされていた 結核(けっかく)を患っており([1],p67)、

新撰組として活躍したのは、わずか3年である。

そして1868年の夏、死去。

25歳という若さで亡くなったとされる。

この人を文房具で例えると・・

シャーペン

文房具といったら、これ!現代において、一番有名であり、人気も高い沖田。

近藤、土方(ひじかた)だけでなく、新撰組一の剣豪(けんごう)、永倉からも一目置かれた天才剣士([4],p72,73)は、 文房具界のエースにして頂点、シャーペンだろう。

永倉新八(ながくら しんぱち)

新撰組二番隊隊長1839年(天保(てんぽう)10年)9月12日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年結成時~明治元年

3月

新撰組結成当時、近藤と土方(ひじかた)が作戦を練り、

沖田と永倉が武力行使をしていた。

この4人は新撰組四天王と呼ばれており、信頼関係も強かったとか([4],p32)。

しかし、鳥羽・伏見の戦いで、永倉率いる二番隊は惨敗し([4],p32)、

近藤とは意見の違いにより、別れ、二度と会うことはなかったそうだ([4],p32)。

彼はその後、「新撰組顚末記」などの記録を残し([1],100)、新撰組の

語り部(かたりべ)となった。そして、大正(たいしょう)

4年1月5日、静かに生涯の幕を閉じた。

この人を文房具に例えると・・

ノート

新撰組の数少ない生き残りである永倉はたくさんの記述を残している。

後々に、新撰組の名誉挽回の大きな手助けとなったノートは、まさに彼を表している。

斎藤一(さいとう はじめ)

新撰組三番隊隊長1844年(天保(てんぽう)15年)1月1日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年3月~慶応

(けいおう)4年8月

剣術流派は不明だが、剣術師範(しはん)も任されており、

相当の腕前であったとされる([4],p34)。弱冠20歳で三番隊隊長を

任せられたこともうなずける。

しかも斎藤は剣術だけでなく、スパイとしても力を発揮した。

伊東甲子太郎の暗殺時、「乞食(こじき)に化けて屯所

(とんしょ)の前で待ち伏せ、一刀のもとに切り捨てる」と

豪語し、だまし討ちを成功させたのだ([4],p34)。

若い頃から新撰組に捧げてきた斎藤だが、慶応4年、

土方歳三らの新撰組本隊と分かれ([1],p108)大正4年まで生き抜く。

この人を文房具に例えると・・

ボールペン

無口で寡黙だが([1],p108)、新撰組に大変貢献した斎藤は

間違ったら消せないがしっかりした書類のときに役に立つ、ボールペンが似合うだろう。

松原忠司(まつばら ちゅうじ)

新撰組四番隊隊長生年不詳(ふしょう)

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年5月ごろ~慶応

(けいおう)元年9月

生まれた場所や年齢が不詳で謎が多い人物だが、柔術

(じゅうじゅつ)に長(た)けていた([4],p254)とされ、

四番隊隊長と同時に柔術師範(しはん)に任命された([4],p254)。

そんな松原には有名な逸話(いつわ)が残されている。

ある夜、芸妓(げいこ)とあるいていると武士にからかわれ、

カッとなった松原は相手を切り捨ててしまう。

すぐさま後悔の念に襲われ、殺した相手の家に死体を運んだ。

しかし相手の妻には本当のことを言えず、斬り合っていたとき

助太刀(すけだち)したが間に合わなかった。と嘘をつく。

それからもたびたび家に行き、お金などを渡していた。美人で未亡人となった女に惹かれるのも時間の問題だっただろう。

しかし、そんな士道(しどう)に背いた行いを土方(ひじかた)に責められ、

そのまま切腹しようとした。

幸い止められ命は落とさなかったもののその後の土方の目は冷たく、それを癒すために女のもとへ通い、

松原の心は日に日にすさんでいった。

その先に待っていたのは、心中(しんじゅう)である。

柔術で女の首を絞め、自分は切腹をした([4],p254)。

悲しい末路(まつろ)である。

この人を文房具に例えると・・

「親切者は山南、松原」と称されるほど、少し変わっているが気のいい人物であった([4],p254)が、

最期は心中という悲しい道を選んだ。

紙と紙をくっつけられるテープのりの優しさや、

すぐ剥がれてしまうもの悲しさと似ている部分があるのではないだろうか。

武田観柳斎(たけだ かんりゅうさい)

新撰組五番隊隊長生年不詳(ふしょう)

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年暮れ頃~慶応

(けいおう)3年6月

初期の新撰組は徳川幕府に忠誠を誓っていた傍(かたわ)ら、

公武合体(こうぶがったい)の流れにものっていたため、

勤皇(きんのう)派であった武田だけでなく、浪士たちに

とって「就職口」であった([4],p183)。

ところが、文学に長けており口が達者であった武田([4],p813)は、

近藤のお気に入りとなり([1],p181,182)、五番隊隊長や文学師範(しはん)

を任された。

しかし、そんな栄光は長くは続かなかった。

上の立場の人間に取り入り、下の立場の人間は虐げる([4],p183)。

そんな日々を繰り返し、隊から浮いた存在となった武田。

しかも、幕府の敵である薩摩と繋がっている([4],p183)と判明してしまう。

そのまま近藤、土方(ひじかた)が慶応3年6月に闇討ちさせたとされている。

この人を文房具に例えると・・

筆ペン

文学師範の武田だが、男色家としても有名で、馬越三郎(まごしさぶろう)という隊内でも有名な美少年を口説いていたらしい([4],p183)。

そんな彼は、文学と関係が深く、筆でもペンでもないちぐはぐな存在である筆ペンが似合う。

井上源三郎(いのうえ げんざぶろう)

新撰組六番隊隊長1829年(文政(ぶんせい)2年)3月1日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年創設時~慶応

(けいおう)4年1月

新撰組創設時からのメンバーで、真面目な人柄から「源さん」

という愛称で親しまれていた([4],p88)。

剣術は実戦向きのものであり、「突く」ことを要としていた

そうだ([4],p88)。

池田屋(いけだや)事件では、土方(ひじかた)隊として

参戦しており、17両という賞金をもらった([1],p85)。

遅れて到着したにもかかわらず、井上の戦いぶりは高く評価された。

鳥羽(とば)・伏見(ふしみ)の戦いでも、近藤がいない中、

土方の「退くな、突撃しろ」という命令に一番忠実だったのが

井上だったそうだ([4],p88)。

しかし、大砲で反撃しようとしたとき、腹部に銃弾をあびて戦死したのだった([4],p88)。

この人を文房具に例えると・・

ホッチキス

普段は無口でしっかりとした貫禄をもっているが、

時折頑固な一面を持つ([4],p88)井上は、普段はあまり使われないがずっしりとした重みを持ち、

中にはしっかりとした芯を持ったホッチキスとそっくりである。

藤堂平助(とうどう へいすけ)

新撰組八番隊隊長1844年(弘化(こうか)元年9月12日生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年結成時~慶応

(けいおう)3年3月

新撰組結成時は20歳という若さであり、山南のことを大変

尊敬していた([4],p124)。

京都に浪士組(ろうしぐみ)として参加するときも、山南を追って一緒に参加した。

池田屋(いけだや)事件では、近藤と共に真っ先に切り込んで

いった。([4],p124)

敵は三十数人、敵、味方構わず、ただひたすらに動くもの全てを斬っていく。

賞金は20両([4],p124)。藤堂の働きが認められた証拠であった。

しかし、敬愛していた山南の静粛(せいしゅく)を受けて、

藤堂の心は、近藤、土方から離れ、伊藤に接近する([4],p124)。

そのまま伊藤と共に近藤暗殺を企てるが、

油小路(あぶらこうじ)事件で伊藤が暗殺され、現場に向かった藤堂も、

待ち伏せしていた新撰組に殺されてしまう。

この人を文房具に例えると・・

蛍光ペン

戦いでは一番乗りで魁先生(さきがけせんせい)と呼ばれていた([1],p122)目立ちたがり屋。

暗くても目立つ蛍光ペンが彼を輝かせるだろう。

原田左之助(はらだ さのすけ)

新撰組十番隊隊長1840年(天保(てんぽう11年)生まれ

新撰組在籍期間、文久(ぶんきゅう)3年創設時~

慶応(けいおう)4年3月

15、6歳のころ、武士と口論になり、「切腹の方法もわからぬ

やつが」とののしられ、キレた原田は、刀を抜き、自分の腹を

切ってしまった。

一命はとりとめたものの、後々まで傷を自慢したという([3],p41)。

そんな血気(けっき)盛んな男は、様々な事件に顔を出す。

芹沢鴨(せりざわかも)暗殺では幹部(かんぶ)として関わり、

池田屋(いけだや)事件では、得意の槍で暴れまくった([4],p41)。

近藤、土方(ひじかた)からの信頼も厚くなり、伊藤暗殺にも

一役かったそうだ。

甲州勝沼(こうしゅうかつぬま)の戦いで敗れた後は、

変わってしまった近藤と新撰組とは別れ([1],p154)

新撰組とは別に、戊辰(ぼしん)戦争に参加する。

しかし敗戦を繰り返し、慶応4年5月17日、上野の戦いで受けた傷が悪化し、死亡する。

この人を文房具に例えると・・

画鋲(がびょう)

たくさんの逸話をもつ原田は、威勢がいい([1],p154)が少々危険な人物でもあったようだ。

使い方次第ではたくさんの人に迷惑がかかる危険な画鋲が似合うだろう。