iPS細胞

ES細胞に変わる新たな可能性として研究が進められているiPS細胞ですが、まずはじめにiPS細胞の概要を説明していきましょう。

iPS細胞とは患者さん自身から摂取した体細胞を用いて作られる、ES細胞と同等の多能性を持った細胞のことを指します。

患者さん自身の体細胞を用いて作られるiPS細胞は倫理的問題も拒絶反応のリスクもありません。

ただ、そこで問題となったのが体細胞が多能性を失っているということです。

分化と発生のページでも述べたように、通常、分化というものは一方通行で、確定してしまった発生運命は変えることはできないという考えが一般的でした。

しかし、この考えを覆す出来事が起こりました。

ドリーの誕生~クローン技術と細胞の初期化~

1997年にクローン羊「ドリー」の誕生が発表されました。(誕生は1996年)

クローンという言葉は皆さんも一度は耳にしたことはあると思います。

クローンの作成には様々な方法がありますが、ここではドリーのような体細胞クローンの作成手順を簡単に説明していきます。

まず、通常の羊の未受精卵を用意し、そこから核だけを取り除きます。

その後取り出した体細胞を移植し、特殊な電気刺激を加え、細胞分裂を誘発した後、子宮へと戻します。

もし仮に体細胞の発生運命が変えられないとしたらこの後羊が誕生することはなかったはずですが、ドリーが誕生したことによりこの説は覆され細胞を初期化することができるという証明がなされました。

細胞の初期化については証明されましたが、当時初期化に必要な因子の特定には至っていませんでした。

そのためiPS細胞の発明者、京都大学iPS細胞研究センターの山中伸弥教授は

「細胞を初期化し多能性を持つ細胞に変化させるために必要な”何か”はES細胞が多能性を発揮するのに必要な因子と同じだろう」

と仮定を立てました。

ES細胞の技術の応用~iPS細胞の誕生~

ES細胞の遺伝子を網羅的に解析することから始めると大変な仕事になってしまいますが、幸いマウスのあらゆる細胞で機能している遺伝子を解析し、データベース化する研究が日本で進展していたため、マウスES細胞についても、機能している遺伝子が研究によってリストアップされていました。

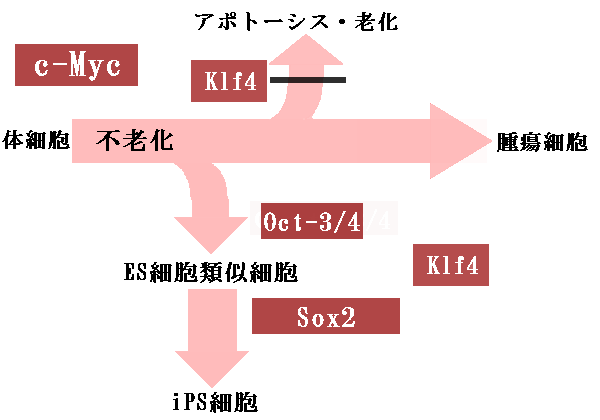

それらの公開された遺伝子データを参考にして、ES細胞で特に高い活性をもっている遺伝子や細胞の増殖をつかさどるがん関連遺伝子などがとくに重要だろうと考え、そのデータベースを調査することにより候補を決定する研究に着手することができました。

その結果2004年には多能性維持に必須と思われる因子は24個にまで絞り込まれました。

そこでこれらの中で自分たちの求めている因子はどれなのか特定するため、その24個の因子を一つずつ取り除いた細胞を作り実験しました。

すると異常が生じた細胞が10個あり、多能性維持に関わる因子を10個に絞り込みましたその10個の因子に対しても同じ手順を踏み、因子を4つの遺伝子に絞り込むことに成功しました。

より正確に絞り込むため、実験の手法を変え、以下の細胞を作りました。

①4つの因子すべてを入れた細胞

②4つ因子のうち1つだけを入れた細胞

③4つの因子のうち2つを入れた細胞

④4つの因子から1つだけをのぞいた細胞

上起3通りの細胞のうち因子が4つ全て揃っている状態が最も良好で、因子が1つでも欠けると機能が低下し、2つだけでは全く活性がないことが確認されました。

つまりこの4つの因子はどれとして欠けてはならないということになります。

さらに、出来上がった細胞について、どのような遺伝子が機能しているかに関するも網羅的な解析を行った結果、得られた細胞は、元の多能性を失った細胞の性質ではなく、ES細胞の性質になっていることが確認されました。

最後にこの細胞が動物の体内でどのような動きをするか確認するためにマウスの皮下に移植したところ、神経や軟骨、上皮細胞、筋肉、消化管などの特徴を持つテラトーマを形成し、このことから細胞の多能性が確認されました。

また、栄養液の中でこの細胞を培養し、観察した結果細胞は様々な臓器の細胞に分化する能力を持っていることがわかりました。

今回の一連の研究によって、ついに多能性を失った細胞を初期化し、再び多能性を取り戻させる因子を解明することに成功しました。

この後人間の細胞でのiPS細胞の樹立にも成功し2007年11月に論文が発表されました。

iPS細胞のこれから

こうして作られたiPS細胞ですが、まだ完全に仕組みが解明されたわけではなく、培養の効率なども思うような成果が出ていません。

もしiPS細胞の解明が進めば、近い将来iPS細胞由来の臓器移植やiPS細胞を用いた不妊治療などが実用化され、iPS細胞は私たちの未来を切り開く新たな希望の光となっていくでしょう。

2009年iPS細胞の具体的な実用目標と研究について、文部科学省がロードマップを作成しました。

(2012年11月改正)

下の表は、そのロードマップの内容を簡単にまとめたものです。

| 名称 | 臨床実験開始年(2009年時) | 2012年11月改正による変化 |

| 中枢神経系 | H27年 | 無し |

| 角膜 | H27年 | 2~4年先送り |

| 網膜色素上皮細胞 | H23年 | 無し |

| 視細胞 | H28年 | 無し |

| 血小板 | H26年 | 無し |

| 赤血球 | H31年 | H29年ほどまで前倒し |

| 造血幹細胞 | H28年 | 3~6年先送り |

| 心筋 | H26年 | 無し |

| 骨・軟骨 | H31年 | 無し |

| 骨格筋 | H31年 | 無し |

| 内胚葉系細胞 | H31年 | 無し |

| 再生医療用iPS細胞バンク | H26年までにバンクの構築 | 来年末を目標 |

Design by